Jeden Morgen dasselbe Bild: ein magerer Schatten, angeleint, wartend, fast unsichtbar.

Die Straße war ruhig, nur ein paar Autos rollten vorbei.

Er hob den Kopf, wenn Reifen knirschten, sank aber gleich wieder zurück.

Seine Kette war kurz, der Boden hart.

Die Nachbarn gingen vorbei, warfen Blicke, manche flüsterten.

Sie kannten ihn, kannten seine Geschichte.

Niemand sprach laut. Niemand wollte stören.

Er hieß Medhavi, hörte ich später.

Ein Name, der nach Hoffnung klang, nach Leben.

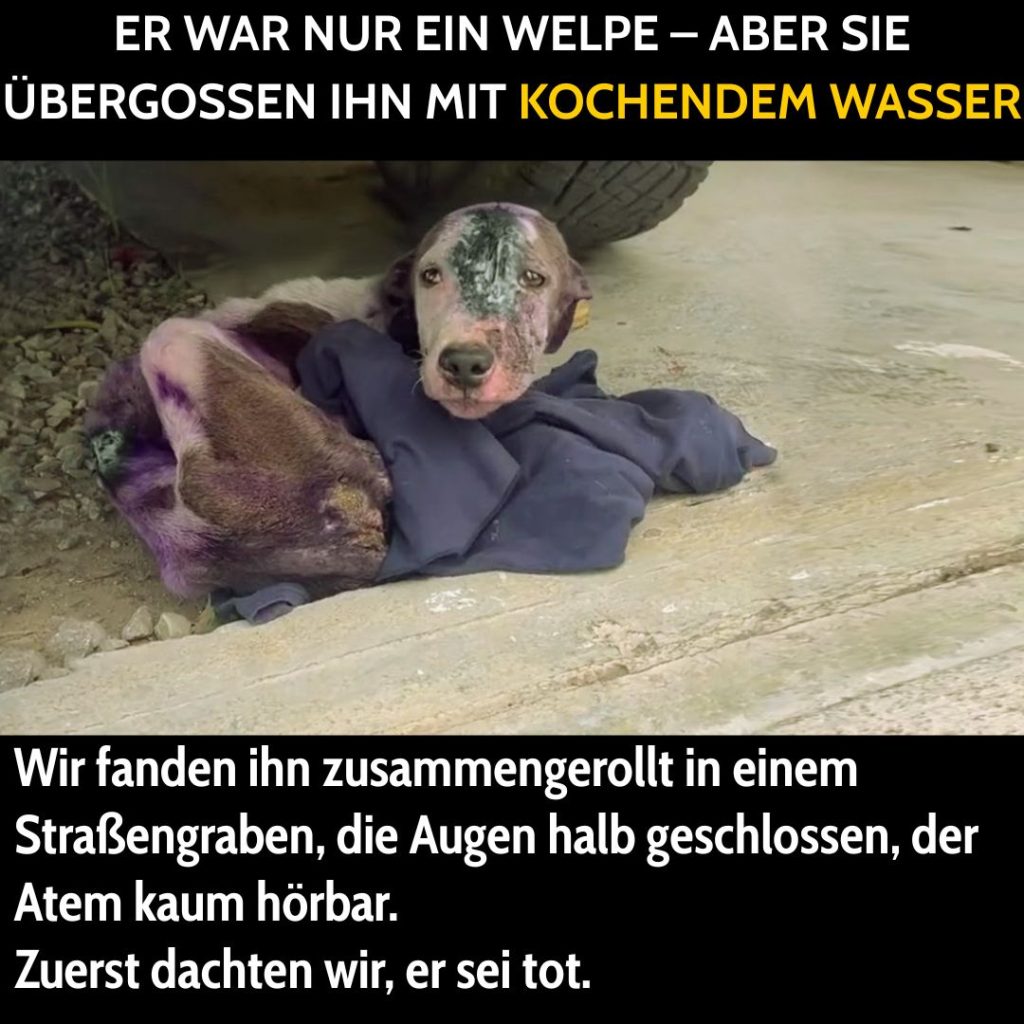

Doch sein Körper erzählte eine andere Geschichte.

Seine Rippen stachen hervor, die Haut spannte über Knochen.

Seine Augen, einst hell, waren trüb, müde.

Er wartete. Auf wen? Auf was?

Vielleicht auf einen Schritt, der nie kam.

Ich sah ihn zum ersten Mal an einem kühlen Morgen.

Mein Herz wurde schwer, als ich ihn dort liegen sah.

Die Kette schnitt in seinen Hals, die Wunden offen, roh.

Kein Wasser, kein Futter, nur Staub und Stille.

Ich blieb stehen, unfähig, weiterzugehen.

Ein Funke Hoffnung in der Dunkelheit

Die Nachbarn hatten schon lange zugesehen.

Monatelang, sagten sie. Monatelang dieses Elend.

Sie hatten angerufen, geredet, gehofft.

Nichts hatte sich geändert. Bis jetzt.

Ich ging nicht allein. Die Behörden waren bei mir.

Der Moment, als ich die Kette löste, war still.

Medhavi zitterte, sein Körper leicht wie ein Vogel.

Ich hob ihn hoch, spürte seine Knochen unter meinen Händen.

Er sah mich an, ein Blick, der alles sagte.

Die Frau kam heraus, schrie, fluchte.

Ihre Worte prallten an mir ab.

Ich hielt Medhavi fester, entschlossen.

Ihre Drohungen, ihre Wut – sie bedeuteten nichts.

Die Nachbarn standen da, schweigend, erleichtert.

Sie wussten, dass er endlich frei war.

In der Tierklinik legten sie ihn auf einen Tisch.

Sein Körper wog kaum fünf Kilo.

Die Ärzte sprachen leise, ihre Hände sanft.

Sie sahen die Wunden, die Schwellung, den Hunger.

Sein Atem war flach, jeder Zug ein Kampf.

Ich gab ihm Wasser, Tropfen für Tropfen.

Er schluckte, schwach, aber er schluckte.

Die Röntgenaufnahmen zeigten keine Brüche.

Kein zerschmettertes Rückgrat, nur Schwäche.

Monate der Vernachlässigung hatten ihn zerstört.

Hunger, Durst, Einsamkeit – sie hatten ihn gebrochen.

Doch in seinen Augen flackerte etwas.

Ein Funke. Ein Wille.

Die langen Nächte der Heilung

Die erste Nacht war die schwerste.

Medhavi wimmerte, sein Körper zitterte vor Schmerz.

Ich saß neben ihm, die Stunden krochen.

Die Klinik war still, nur das Summen der Maschinen.

Ich flüsterte ihm zu, immer wieder.

„Halt durch, Medhavi. Bitte.“

Am Morgen öffnete er die Augen.

Sie waren klarer, wacher.

Er sah mich an, als wollte er danken.

Die Ärzte kamen, prüften, flüsterten.

Sie gaben ihm Medikamente, wuschen seine Wunden.

Jede Bewegung war sanft, jede Berührung voller Sorgfalt.

Am zweiten Tag fütterte ich ihn mit einer Spritze.

Er aß wenig, mühsam, aber er aß.

Die Schwestern ließen ihn nie allein.

Sie strichen über seinen Kopf, sprachen leise.

Seine Vitalzeichen wurden stabiler, sein Atem ruhiger.

Doch die Vergangenheit ließ ihn nicht los.

Die Frau, die ihn zurückgelassen hatte, rief an.

Sie forderte ihn zurück, sprach von Einfluss.

Ein Polizist meldete sich, seine Stimme kalt.

Ich weigerte mich. Medhavi gehörte nicht ihr.

Er hatte genug gelitten. Nie wieder.

Ein neuer Morgen, ein neues Leben

Am vierten Tag zeigte Medhavi Kraft.

Er trank, aß, hob den Kopf.

Seine Wunden heilten langsam, die Schwellung ging zurück.

Seine Muskeln waren schwach, doch sein Geist wuchs.

Er wollte leben. Er wollte lieben.

Die Klinik wurde sein Zufluchtsort.

Die Schwestern kannten seinen Namen, seine Geschichte.

Sie lächelten, wenn sie ihn sahen.

Medhavi begann, auf ihre Stimmen zu reagieren.

Ein leichtes Schwanzwedeln, ein Blick, der wärmer wurde.

Ich dachte an die Nachbarn, ihre Erleichterung.

Sie hatten ihn nicht vergessen.

Manchmal kamen sie vorbei, brachten kleine Geschenke.

Ein weiches Tuch, ein Spielzeug, ein freundliches Wort.

Medhavi nahm alles an, still, dankbar.

Ich träumte von einem Zuhause für ihn.

Ein Garten, wo er liegen konnte, ohne Kette.

Ein weiches Bett, ein voller Napf.

Jemand, der ihn ansah, wie er es verdiente.

Seine letzten Jahre sollten warm sein, sicher.

Manchmal, wenn ich ihn besuchte, lag er ruhig da.

Seine Augen folgten mir, ruhig, aber wach.

Er wusste, dass er nicht allein war.

Er wusste, dass jemand für ihn kämpfte.

Diese Geschichte wurde von einem stillen, berührenden Video inspiriert, das Sie hier ansehen können.

Wenn es Sie bewegt hat, unterstützen Sie gerne den ursprünglichen Ersteller.