Durante diez años alimentó en secreto a cuatro niñas sin hogar… y un día, un coche negro paró frente a su puerta

Fue un invierno duro en Bilbao cuando Margarita Herrera vio por primera vez a las niñas.

Trabajaba de noche en una tienda de barrio, de esas donde se vende de todo: pan, fruta, leche, algo de charcutería. Salía tarde, con las manos heladas y el cansancio metido en los huesos. Aquella noche, al rodear la parte de atrás para tirar unas cajas, las vio.

Eran cuatro, apretadas detrás del contenedor, como si el mundo entero quisiera borrar su presencia. La mayor no tendría más de quince años. La pequeña, quizá ocho.

Estaban sucias, con la ropa pegada al cuerpo de tanto frío. Tenían los ojos enormes, llenos de hambre y miedo. Cuando Margarita sacó del bolso un bocadillo envuelto en papel, ellas se encogieron como animales asustados.

—Tranquilas… —dijo ella, con la voz suave—. No tenéis que hablar conmigo. Solo… comed.

Dejó el bocadillo en el suelo, a un par de pasos, y se apartó.

Ellas tardaron en moverse. Pero al final, la pequeña se lanzó primero, como si el estómago mandara más que el miedo. Luego la siguieron las otras.

Y así empezó todo: con un gesto pequeño que, sin que nadie lo supiera, iba a cambiarles la vida.

Cada noche, al terminar su turno, Margarita se llevaba en una bolsa de papel lo que iba a tirarse: bocadillos que no se vendieron, fruta con algún golpe, bollos del día anterior. No robaba. Era comida que terminaba en la basura.

Salía por la puerta de atrás y dejaba la bolsa junto al contenedor. Luego se quedaba dentro del coche, con el motor apagado, mirando por el retrovisor. Esperaba en silencio hasta verlas aparecer.

Al principio solo agarraban la bolsa y huían.

Pero con el tiempo… fueron quedándose un poco más.

Una noche, la mayor se acercó dos pasos y habló por primera vez.

—Me llamo Lina.

Su voz era ronca, como de quien lleva demasiado tiempo tragándose el llanto.

Las otras, una a una, dijeron sus nombres: Gracia, Ana y Mayra.

—Somos hermanas —añadió Lina, mirando el suelo, como si esa frase fuera una armadura.

Margarita no preguntó más. Sabía que la confianza era frágil, como el cristal.

Pasaron los meses. Pasaron los años.

Margarita aprendió a llevar en el bolso cosas pequeñas pero importantes: una caja de tiritas, una crema para las manos agrietadas, un par de calcetines limpios.

Cuando pudo, compró ropa de segunda mano: abrigos con botones faltantes, pantalones que necesitaban dobladillo. Los lavaba, los doblaba con cuidado, y se los dejaba en una bolsa aparte.

Un día las niñas le mostraron dónde dormían: un cobertizo abandonado, detrás de una parroquia. Tenía el tejado roto y el suelo húmedo. Margarita se agachó a tocar la madera y sintió rabia, una rabia silenciosa.

Esa misma semana volvió con una lona, cinta fuerte y mantas.

Tapó los agujeros como pudo. Dejó velas, un termo viejo, una linterna.

Nadie supo nada.

Ni sus compañeras de trabajo. Ni sus vecinos. Ni siquiera su marido, que había muerto años atrás y ya no podía escucharle las preocupaciones.

Eran solo ella y las cuatro niñas, sobreviviendo en los bordes del mundo.

Y entonces, una noche… desaparecieron.

Margarita llegó con la bolsa de comida y no vio sombras moverse. No oyó pasos. No apareció la pequeña corriendo.

Al día siguiente fue al cobertizo.

Estaba vacío.

Solo había una nota rota, pegada con cinta en la pared, como si la hubieran escrito deprisa, con las manos temblando:

“Gracias, señora Margarita. Un día la haremos sentirse orgullosa.”

Margarita se quedó allí, de pie, con la nota entre los dedos, hasta que el frío le dolió en la espalda.

Nunca volvió a verlas.

Pasaron doce años.

Margarita envejeció como envejece la gente que ha cargado con mucho en silencio: más despacio por fuera, más rápido por dentro. El pelo se le volvió blanco. Las manos se le pusieron rígidas por la artrosis. Algunas mañanas le costaba hasta abrir un tarro.

A veces se sentaba en su cocina, con una taza de café, y miraba por la ventana como si pudiera ver el pasado cruzando la calle.

Se preguntaba qué habría sido de ellas.

Si habían sobrevivido.

Si recordaban su nombre.

Si todavía estaban juntas.

Hasta que, una tarde luminosa, escuchó un motor detenerse frente a su casa.

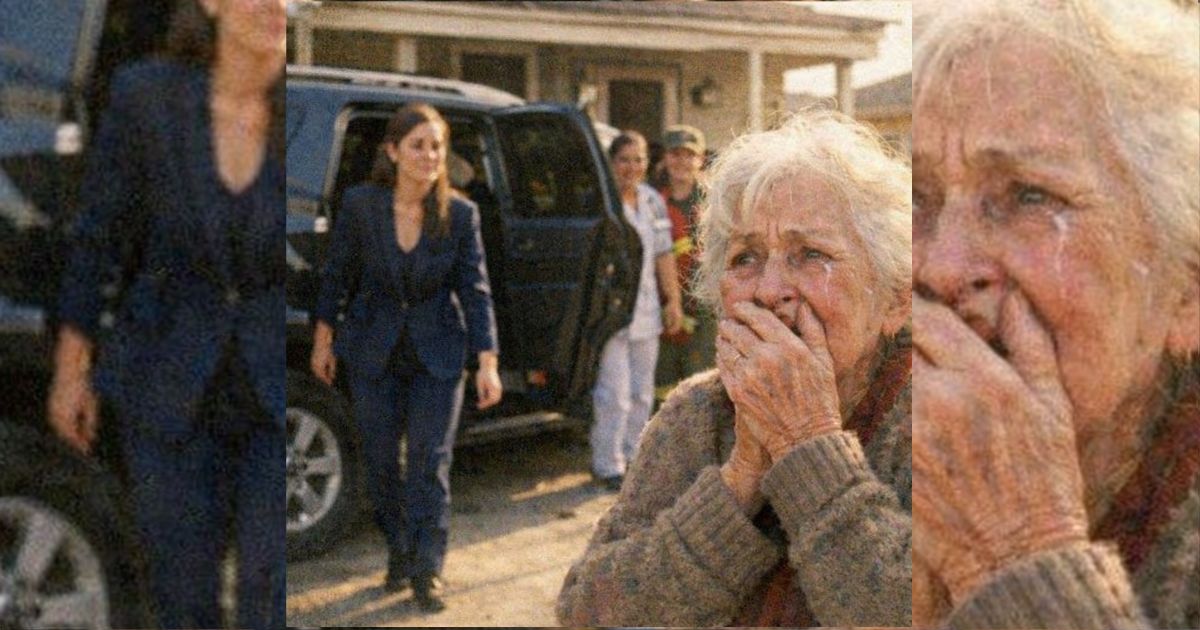

Un todoterreno negro, limpio, con los cristales oscuros, se quedó parado en la acera. El motor ronroneó un instante y luego se apagó.

Margarita, que estaba en el porche con un jersey de lana, se quedó congelada.

La puerta se abrió.

Bajó una mujer alta, elegante, con traje azul marino y el pelo recogido. Caminaba con seguridad, pero cuando levantó la mirada… se le quebró algo en los ojos.

Margarita sintió que el corazón le golpeaba el pecho.

Aquella mirada la conocía.

—¿Señora Margarita? —preguntó la mujer, con la voz temblorosa, más suave que antes… pero inconfundible.

Margarita se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le salieron sin permiso.

—Dios mío… —susurró—. Eres tú…

La mujer sonrió, con los ojos brillantes.

—Soy yo. Y… somos todas.

Detrás de ella bajaron tres mujeres más.

Una llevaba uniforme de enfermera. Otra, chaqueta de bombera. La última, uniforme militar.

Margarita sintió que el mundo se le movía bajo los pies.

Las cuatro se acercaron. Durante un segundo, nadie supo qué hacer, como si el tiempo no cupiera entre ellas.

Y entonces se abrazaron.

Un abrazo largo, apretado, real.

Margarita olió perfume, humo, jabón, y un aire metálico que le recordó a estaciones y madrugadas. Olores de vida hecha a pulso.

—Estáis… vivas —dijo ella, casi sin voz.

—Y gracias a usted —respondió Gracia, apretándole la mano—. Nos salvó cuando nadie nos veía.

Margarita negó con la cabeza, aún llorando.

—Yo no hice tanto…

Haz clic en el botón de abajo para leer la siguiente parte de la historia. ⏬⏬