Ana, la de la chaqueta de bombera, se adelantó con una firmeza que no dejaba lugar a dudas.

—Usted lo hizo todo. Nos dio comida cuando no teníamos nada. Nos hizo creer que valíamos.

Lina respiró hondo y explicó lo que ocurrió.

Años atrás, tras aquel tiempo de ayuda, una trabajadora social las encontró. Entraron en un centro para menores. No fue fácil: terapia, cambios, heridas viejas que no se cierran en un día… pero se mantuvieron juntas.

—Nunca la olvidamos —dijo Mayra, la más joven, que ya no era niña—. Nunca.

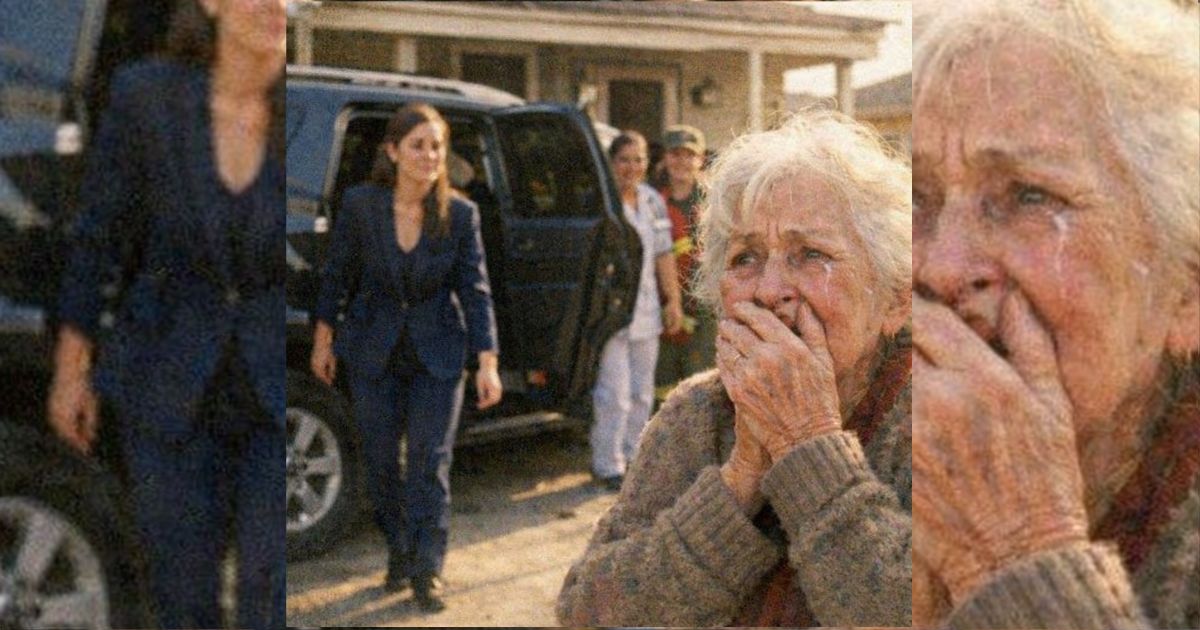

Entonces Lina abrió el maletero del coche.

Estaba lleno de bolsas: comida, ropa nueva, productos de higiene, mantas. Y una caja grande, envuelta con un lazo azul.

—¿Qué es todo esto? —preguntó Margarita, sin entender.

Lina sonrió, con esa misma sonrisa de adolescencia, solo que ahora era una mujer hecha.

—Usted pasó diez años alimentándonos. Ahora nos toca a nosotras.

Margarita quiso protestar, pero la voz se le rompió.

Ellas entraron en su casa como si siempre hubiera sido también su casa.

Guardaron la compra en la cocina, como una familia que se conoce de toda la vida. Mayra cambió bombillas que ya apenas alumbraban. Gracia preparó té. Ana apretó y arregló el escalón flojo del porche, ese que Margarita llevaba meses evitando.

No era magia. Era algo mejor.

Era gratitud.

Sentadas alrededor de la mesa, Lina sacó un sobre.

Dentro había una foto vieja: las cuatro, más jóvenes, sonriendo delante de un centro juvenil. En la parte de atrás, escrito con letra sencilla, decía:

“Para la mujer que nunca se rindió con nosotras.”

Margarita apretó la foto contra el pecho.

Por primera vez en muchos años, la casa no parecía grande ni vacía. Sonaba a risas, a cucharas, a gente moviéndose por el pasillo.

Esa noche cenaron juntas. Hablaron de lo que dolía y de lo que sanó. De lo que perdieron. De lo que encontraron.

Y cuando ya se despedían, Lina la miró serio, como quien guarda una última verdad.

—Todavía no hemos terminado, señora Margarita.

Cuando la casa quedó en silencio, Lina la apartó un poco, con cuidado.

—Hemos venido por algo más —dijo.

Margarita frunció el ceño.

—¿A qué te refieres?

Lina tomó aire.

—Hicimos una fundación. Se llama Fundación Herrera. Ayuda a jóvenes sin hogar, a chicos y chicas que viven como vivíamos nosotras. La nombramos así por usted.

Margarita se llevó una mano al pecho.

—¿Por mí…?

Gracia asintió.

—Queríamos que su bondad siguiera viva. Usted nos dio comida. Ahora nosotras damos futuro.

Margarita miró sus rostros: fuertes, seguros, luminosos. Y sintió algo que creía perdido: orgullo. No por ella… sino por ellas.

En las semanas siguientes, su historia empezó a correr en voz baja. Gente del barrio se enteró. Algunos medios locales hablaron de “la mujer que ayudó en silencio”. Llegaron donaciones. Se apuntaron voluntarios.

Y cada viernes, como si el calendario se hubiera vuelto a ordenar, las cuatro volvían a su casa.

Cocinaban juntas. Se reían. Le contaban cosas pequeñas, de esas que hacen la vida normal. Margarita decía que no necesitaba reconocimiento, pero el día que Lina le entregó un diploma sencillo que decía “Fundadora Honoraria”, lloró como si por fin le hubieran quitado un peso del alma.

Años después, cuando Margarita murió en paz a los 81, ellas estaban a su lado.

La Fundación siguió trabajando, alimentando y apoyando a miles de jóvenes cada año. Y en la oficina, cerca de la entrada, colgaron una foto simple:

Margarita en su porche, rodeada por cuatro mujeres jóvenes que sonríen.

Debajo, una frase corta, sin adornos:

“Una mujer alimentó a cuatro niñas hambrientas. Y esas niñas aprendieron a alimentar al mundo.”