Me quedé detrás del telón, con la toga ya puesta y el birrete bien acomodado. Apreté el folder del diploma con fuerza, como si se me fuera a escapar. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de cansancio acumulado.

Años.

Años de desvelos, de trabajos por horas, de estudiar con el estómago medio vacío para que alcanzara el dinero. Años de decir “no puedo salir” mientras otros descansaban. Años de prometerme que un día yo también iba a estar ahí arriba, con mi nombre dicho en voz alta, con una prueba de que mi vida no era solo aguantar.

Yo era la primera de mi familia en terminar una carrera universitaria. La primera en ir más allá de cursos cortos. La primera en llegar a una ceremonia así.

Por eso me dolió tanto escuchar sus voces antes de salir.

La voz de mi padre, dura, con ese tono que siempre usaba cuando quería que yo me sintiera pequeña.

—No pongas esa cara de orgullosa —dijo, lo escuché clarito desde el escenario—. Ese papel lo pagamos nosotros. No es para tanto.

Y mi madre soltó una risa que me heló la espalda.

—Mírala, con esa toga… parece que se cree alguien. Qué vergüenza.

Me quedé quieta. Por un segundo pensé en dar media vuelta, esconderme, desaparecer.

Pero mi nombre ya estaba en la lista. Ya lo iban a decir.

Yo los había invitado por culpa. Por esa esperanza tonta de que, aunque fuera un día, pudieran comportarse como una familia normal. Quería que me miraran con orgullo. Quería escuchar un “felicidades” sincero. Quería creer que todo el esfuerzo podía cambiar algo.

No cambió nada.

—¡Ahora sí! —escuché al presentador—. Con ustedes, Elena Robles…

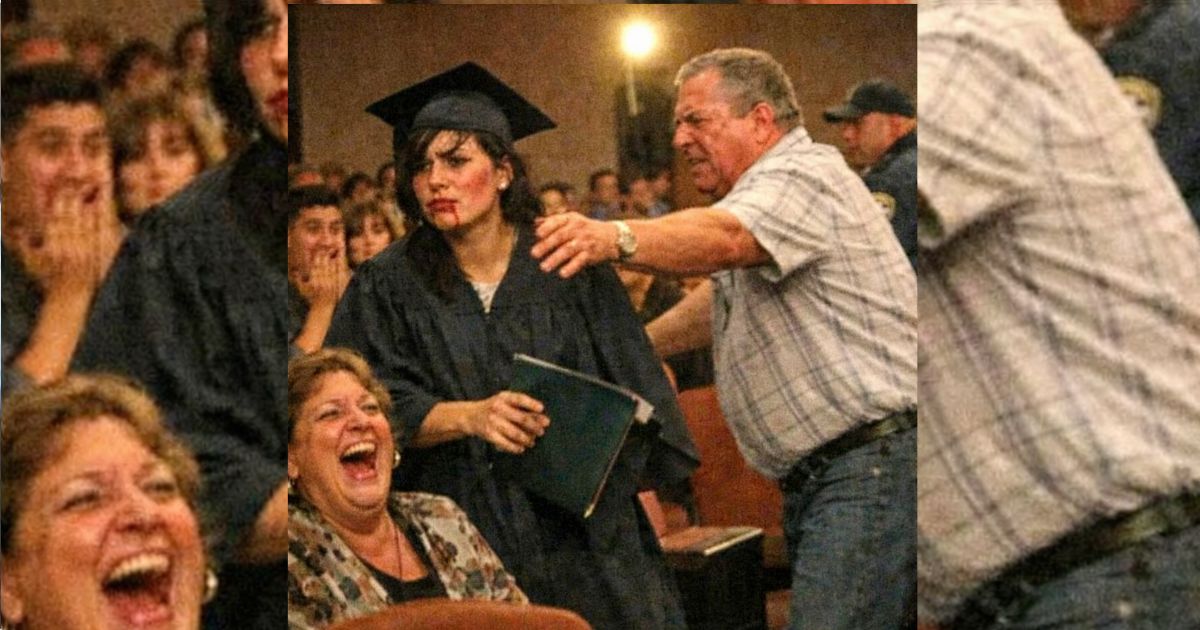

Las luces me golpearon la cara. Salí al escenario con la espalda recta. Sonreí como pude. Caminé con paso firme, como si por dentro no se me estuviera rompiendo algo.

Mis compañeros aplaudieron. Algunos silbaron. Una profesora me hizo un gesto con la cabeza, como diciendo “lo lograste”. Vi al director extender la mano para entregarme el diploma.

Y entonces vi a mi padre ponerse de pie.

Lo vi levantarse de su asiento, grande, seguro, convencido de que el mundo le pertenecía. La sala empezó a callarse, porque cuando él se movía así, la gente sentía que venía un problema.

—¡No aplaudan! —gritó—. ¡No aplaudan a una hija que solo sabe desperdiciar dinero! ¡Ese título es un chiste! ¡Ella es un chiste!

El auditorio se quedó en silencio. Un silencio raro, pesado.

Y mi padre subió las escaleras del escenario.

Todo fue muy rápido. Yo apenas alcancé a abrir la boca cuando sentí el golpe.

Una bofetada. Fuerte. El sonido se escuchó en el micrófono. Me tambaleé. Casi se me cayó el folder. Sentí la cara arder, y un sabor a sangre en la boca.

Hubo gritos. Alguien dijo “¡seguridad!” Vi teléfonos levantarse. Escuché un “¡Dios mío!” desde las primeras filas.

Y mi madre… mi madre se rió.

Se puso de pie y se rió como si fuera un chiste.

—¡Ahora sí va a aprender! —dijo—. ¡Para que sepa lo que vale!

Me quedé ahí, con la cara caliente, el corazón helado, y una vergüenza que me quería tragar viva. En el día que debía ser el más orgulloso de mi vida, yo estaba siendo humillada por mis propios padres.

Pero lo que cambió mi historia no fue la bofetada.

Fue lo que hice después.

No lloré. No grité. No supliqué.

Respiré. Me agaché, recogí el birrete del suelo y lo volví a poner en mi cabeza con calma. Miré el micrófono. Miré al auditorio.

Y dije, despacio, con una voz que no sabía que tenía:

—Ustedes no me dieron “todo”. Me dieron miedo, humillaciones y heridas. Pero hoy, delante de todos… me acaban de dar algo que necesitaba: libertad.

Me di la vuelta y caminé fuera del escenario.

La seguridad llegó por fin y se llevó a mis padres. El auditorio se llenó de murmullos. Yo escuchaba, pero no miraba atrás. No les iba a dar ese gusto.

Cuando terminó la ceremonia, varias personas se acercaron. Mis profesoras me abrazaron. Compañeros me ofrecieron agua. Una mujer de la universidad me dijo:

—Lo que hiciste fue muy valiente. Mucha dignidad.

Yo asentí, agradecida, pero por dentro estaba hecha polvo.

Esa noche, sola, me vi en el espejo. Tenía la mejilla marcada. El labio lastimado. Me temblaban las piernas.

Y pensé: “Se acabó”.

No se acabó mi vida. Se acabó mi aguante.

Durante días no contesté llamadas. Bloqueé números. Apagué redes sociales. Y aun así los mensajes llegaban por otros lados.

“Nos avergonzaste.”

“Nos debes una disculpa.”

“Nos sacrificamos por ti.”

“Tu hermana sí sabría agradecer.”

Mi hermana se llamaba Paula, la favorita. La que siempre estaba bien, aunque hiciera todo mal. La que dejó la escuela a medias, y aun así la trataban como reina. La que nunca trabajaba, pero siempre tenía dinero. La que pedía y pedía, y mi madre decía “pobrecita, merece lo mejor”.

Yo, en cambio, era “la ingrata”.

Pero yo ya no estaba rota como antes.

Porque ellos no sabían algo: yo llevaba tiempo planeando en silencio.

Me fui de casa. Me fui de la ciudad. Me fui sin avisar.

Me instalé con mi amiga y compañera de la universidad, Mariana, una chica que había crecido entre España y México porque su madre era mexicana y su padre español. En su casa se hablaba claro, se pedían perdón, se cuidaban entre todos. Su familia me trató mejor que la mía desde el primer día.

Allí no tenía que andar con cuidado para no “molestar”. Allí me preguntaban si había comido. Allí me decían “descansa” sin burlas.

Yo trabajé como nunca.

De día llevaba administración en una pequeña empresa. Por las tardes hacía correcciones, traducciones, lo que saliera. Y los fines de semana limpiaba oficinas. Cada hora era un ladrillo. Cada peso, cada euro, era un paso.

No era vida fácil. Pero era mi vida.

Y entonces, llegó la parte que ellos jamás imaginaron.

Cuando yo tenía dieciséis años, mi abuelo Don Julián —el padre de mi padre— se enfermó. Mis padres casi no lo visitaban. Decían que “les daba flojera”, que “estaban ocupados”. Yo sí iba. Le llevaba sopa, le organizaba las medicinas, lo escuchaba contar historias de cuando trabajaba en el campo y luego en la ciudad, con las manos gastadas.

Una tarde, cuando ya estaba muy débil, me tomó la mano y me dijo:

—Tú tienes corazón, hija. No dejes que te lo rompan.

Murió cuando yo ya estaba en la universidad. Y poco después, un abogado me citó. Me explicó algo que nadie me había dicho: mi abuelo había dejado una inversión de largo plazo, un fondo pensado para su retiro… y yo aparecía como beneficiaria secundaria.

No era un regalo para gastarlo en tonterías. Era una protección. Una puerta.

Mis padres nunca lo supieron. Yo no dije nada. No toqué el dinero. Lo dejé quieto, legalmente resguardado, con supervisión. Yo seguí trabajando y viviendo con lo mínimo.

Hasta que lo necesité.

Con mi ahorro y lo que el fideicomiso me permitía, hice algo que ellos no vieron venir: compré su casa.

Yo me enteré —por vías legales y públicas— de que la casa estaba en problemas. Había pagos atrasados. Impuestos sin cubrir. Deudas acumuladas. Mi padre estaba metido en juegos y apuestas. Mi madre gastaba como si nada pasara. Mi hermana seguía viviendo de “ayudas” y “apoyos” sin mover un dedo.

La casa entró en subasta.

Yo no fui a dar la cara. Usé un representante. Puse la oferta más alta.

Y firmé.

Una semana después mandé cambiar las cerraduras.

No por venganza. Por seguridad.

El día que regresaron de un viaje corto —uno de esos “descansos” que siempre se regalaban— llegaron con bolsas, con llaves, con prisa… y no pudieron abrir.

Mi madre intentó una llave. Luego otra. Luego otra.

Mi padre comenzó a golpear la puerta.

Yo los miraba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Respiré hondo. Sentí el corazón golpearme el pecho, pero no era miedo: era decisión.

Bajé del coche y crucé.

—Les conviene dejar de golpear —dije sin gritar—. Desde hoy, eso puede considerarse entrar a una propiedad ajena.

Mi madre se quedó con la boca abierta. Mi padre apretó los puños.

—¿Qué estás diciendo? —escupió—. ¡Esta es mi casa!

Saqué los papeles y se los mostré.

—Era. Ahora es mía.

Mi madre chilló:

—¡Eres una mala hija! ¡Después de todo lo que te dimos!

Lo miré fijo. Sin insultos. Sin amenazas.

—¿Qué me dieron? —pregunté—. ¿Golpes? ¿Burlas? ¿Vergüenza? Me pegaron en público, se rieron de mí, y aun así pensaron que yo iba a seguir agachando la cabeza.

Mi padre se acercó un paso, furioso.

—¡No puedes hacer esto! ¡Te criamos!

Yo tragué saliva. Y respondí:

—No. Ustedes me criaron con miedo. Yo me crié sola con trabajo. Y ahora les pido que se retiren de mi propiedad.

Mi madre lloró, pero era un llanto de rabia. Mi padre se puso morado.

Y entonces mi madre lanzó su último intento, con ese tono venenoso que siempre usaba cuando quería asustarme:

—A ver si tan lista… vas a pagar nuestras pensiones. Todo eso está ligado a la casa.

Haz clic en el botón de abajo para leer la siguiente parte de la historia. ⏬⏬