Yo sonreí, despacio.

—Sobre eso también me informé.

Durante el proceso descubrí que parte de sus planes de retiro se sostenían con la casa y con fondos familiares relacionados con mi abuelo. Y en los papeles de Don Julián había una cláusula: en caso de conflicto familiar serio o abuso, el control podía pasar a otra persona para proteger el patrimonio y su propósito.

Yo no inventé nada.

Solo presenté pruebas.

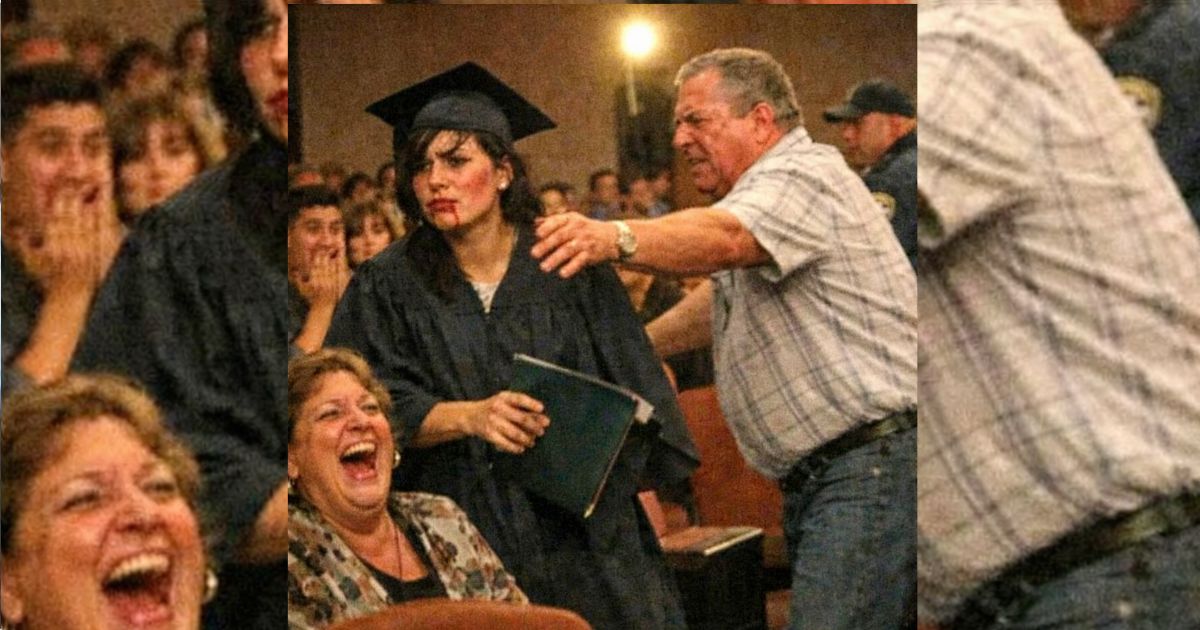

Tres videos claros, con fecha, de mi graduación: mi padre golpeándome, mi madre riéndose. Todo delante de decenas de testigos. Todo grabado por gente del público.

El juez ordenó congelar esos movimientos hasta nombrar un administrador adecuado. Y como yo ya era parte legal del fideicomiso de mi abuelo, quedé como responsable.

—Van a tener que trabajar —les dije, sin disfrute—. Como hemos trabajado muchos otros.

Mi madre se quedó pálida. Mi padre bajó la mirada por primera vez.

Abrí la puerta con mi llave. Entré.

—Que les vaya bien —dije—. Y díganle a Paula que también se acabó el dinero fácil.

Cerré.

Después vinieron semanas de insultos. Mensajes llenos de veneno. Llamadas de familiares lejanos que no sabían la historia completa y solo repetían lo que mis padres contaban.

Que yo era cruel. Que yo era una hija mala. Que yo era una exagerada.

Yo ya no estaba para explicarme.

Y entonces hice lo más importante.

Renové la casa… pero no para vivir ahí como reina. La transformé para ayudar a otros.

Mi antigua habitación se volvió oficina. La sala se convirtió en un espacio de orientación. El cuarto donde yo me escondía de niña lo llené de libros, recursos, información y una mesa con té y café.

Le puse un nombre sencillo: Casa Segunda Oportunidad.

Porque eso era lo que yo quería dar: una segunda oportunidad a quienes se quedaban sin nada.

La casa empezó a recibir a jóvenes que salían de centros de acogida, o que fueron abandonados por familias dañinas. Se les daba techo temporal, ayuda para buscar trabajo, talleres de dinero básico, apoyo emocional, y contacto con profesionales voluntarios cuando se podía.

Un medio local publicó una nota breve sobre el proyecto. Yo conté mi historia sin dar nombres, sin señalar, sin buscar escándalo. Solo como una realidad dura, y como una respuesta humana.

Llegaron donaciones. Llegaron voluntarios. Llegaron abogados que ofrecieron su tiempo. Llegaron terapeutas. Incluso una profesora que me había apoyado en la universidad fue a dar charlas.

Mis padres intentaron pelearlo. Contrataron abogado. Fueron al juzgado.

Pero cuando mi defensa mostró el video de la graduación, no hubo mucho que discutir.

El juez miró la pantalla. Miró a mi padre golpeándome. Miró a mi madre riéndose.

Y dictó una resolución clara: yo seguiría como administradora del fideicomiso, con una condición: usar esos recursos con un propósito moral, coherente con los valores de Don Julián.

Yo hice exactamente eso.

Con el tiempo pude abrir otro espacio más pequeño, dedicado a personas que escapaban de violencia en casa. Un lugar de paso, seguro, con apoyo para empezar de nuevo.

Una tarde, después de una reunión, salí a tomar aire.

Y los vi.

Mis padres estaban al otro lado de la calle, sin acercarse del todo, como si les diera vergüenza. Se veían distintos: más flacos, más cansados, con la ropa descuidada. Mi madre habló primero, bajito:

—No tenemos dónde dormir.

Mi padre no me miró. Se quedó viendo el suelo.

Hubo un silencio largo. Yo escuchaba detrás de mí voces suaves, pasos dentro de la casa, vida.

Mi madre miró las ventanas encendidas.

—Tú hiciste todo esto…

—Sí —respondí con calma.

Mi padre murmuró:

—Con nuestro dinero.

Yo sonreí, sin burla.

—No. Con lo único que me dejaron sin destruir del todo: un pedazo de humanidad. Lo demás lo construí yo.

Mi madre tragó saliva y dijo la pregunta que yo sabía que un día iba a llegar:

—¿Podemos quedarnos… solo una noche?

Sentí un golpe en el pecho. La niña que fui quiso decir que sí, por fin, por favor, mírenme como hija.

Pero la mujer en la que me convertí ya no vivía de migajas.

—No están en la lista —dije suave, firme—. Este lugar es para personas que han sufrido daño y necesitan seguridad. Yo tengo que cuidar eso.

Me di la vuelta y entré.

Esa noche vi por las cámaras cómo se alejaban despacio. Como desconocidos.

Y lo extraño fue que me dolió… pero no me rompió.

Porque yo había tomado el día más feo de mi vida —mi graduación, la bofetada, las risas— y lo había convertido en la base de algo nuevo: un futuro sin vergüenza, sin miedo, con sentido.

Al día siguiente volví a subir a un escenario.

Esta vez no para recibir un diploma, sino un reconocimiento de la ciudad por transformar dolor en refugio. La gente se puso de pie y aplaudió de verdad.

En la primera fila vi a Mariana, mi amiga, mi hermana de la vida, limpiándose las lágrimas.

Yo sonreí.

Y por primera vez, nadie pudo quitarme esa sonrisa.

Esa fue mi verdadera graduación.