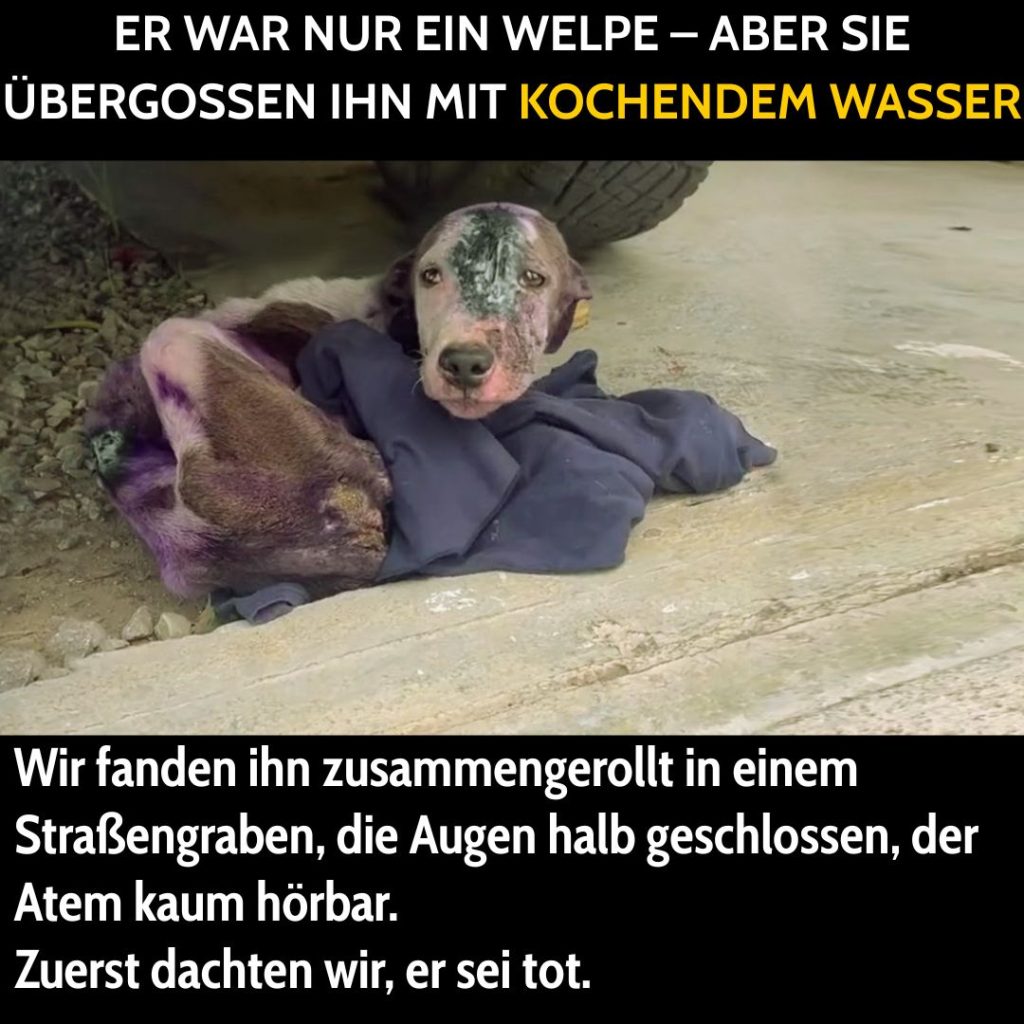

Als ich Chihu zum ersten Mal sah, lag er auf einer alten Decke, die kaum Wärme spendete. Sein kleiner Körper zitterte unaufhörlich. Die Augen halb geschlossen, der Atem flach, als würde jede Bewegung zu viel kosten.

Er war kaum mehr als ein Schatten seiner selbst – ein Hauch von Leben, der sich noch nicht ganz hatte vertreiben lassen.

Eine Frau kniete neben ihm. Ihre Hände zitterten, als sie ihn berührte, als hätte sie Angst, er könne unter ihrem Griff zerbrechen. Zwei Tage lang hatte sie sein leises Wimmern gehört, aus dem Garten nebenan, und niemand war gekommen.

Als sie ihn schließlich fand, war sein Blick leer, aber irgendwo darin lag ein schwacher Funke – der Wunsch, noch ein wenig länger zu bleiben.

Ein leiser Kampf beginnt

Der Mann, dem er gehörte, stand mit verschränkten Armen da. „Er ist die Treppe heruntergefallen“, sagte er. „Es hat keinen Sinn mehr. Ich lasse ihn einschläfern.“ Seine Stimme klang, als spräche er über etwas, das schon tot war.

Die Frau sah ihn an, fassungslos. Dann hob sie Chihu vorsichtig hoch, sein Körper federleicht in ihren Armen. „Ich kann ihn nicht so zurücklassen“, flüsterte sie. „Selbst wenn es nur eine einprozentige Chance gibt – wir werden um ihn kämpfen.“

Beim Tierarzt lag Chihu still. Er wollte nicht fressen, nicht trinken. Sein Oberschenkel war gebrochen, sein Blick matt.

Niemand wusste, ob er die Nacht überstehen würde. Ich saß neben ihm, hielt seine kleine Pfote und sprach leise, fast flüsternd:

„Bitte, bleib bei uns. Du bist nicht mehr allein.“

Ein winziges Zittern ging durch seine Pfote. Dann fiel eine Träne aus seinem Augenwinkel, so klar und still, dass der Moment mir den Atem nahm. Vielleicht verstand er. Vielleicht fühlte er, dass jetzt jemand da war, der ihn sah.

Die Tage vergingen langsam. Am zweiten Tag begann das Schmerzmittel zu wirken. Zum ersten Mal hob er leicht den Kopf, aß ein paar Bissen. Sein Schwanz zuckte, kaum sichtbar – aber es war Bewegung, Leben.

„Braver Junge“, sagte ich, und er sah mich an, als wollte er antworten: Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast.

Am fünften Tag versuchte er sich aufzurichten. Seine Beine zitterten, aber er gab nicht auf.

Der kleine Körper, der kaum Kraft hatte, stemmte sich gegen das Schicksal. Ich lächelte durch Tränen. „Du bist stärker, als du denkst“, sagte ich, und in diesem Moment leckte er sanft meine Hand.

Der Tag, an dem Hoffnung wuchs

Mit jedem Sonnenaufgang schien Chihu ein Stück mehr von sich zurückzuholen. Die Schmerzen ließen nach, sein Blick wurde klarer. Wenn ich ihn auf den Arm nahm, drückte er den Kopf gegen meine Brust, als suche er etwas, das er nie gekannt hatte: Geborgenheit.

Er hatte gelernt, zu vertrauen. Nicht durch Worte, sondern durch Nähe. Eines Nachts, als das Licht im Raum gedämpft war und der Regen leise ans Fenster klopfte, hob er den Kopf, leckte meine Hand und sah mich lange an. In seinen Augen lag etwas, das keine Sprache braucht: Dankbarkeit.

Ich dachte an all die Tiere, die niemand sieht. An die stillen Leben, die warten – auf eine Berührung, auf ein bisschen Güte. Chihu war einer von ihnen gewesen. Jetzt begann er, wieder an die Welt zu glauben.

Nach zwei Wochen hatte er sein eigenes kleines Zimmer. Eine Ecke mit weichen Decken, wo er schlafen konnte, ohne Angst zu haben. Jedes Mal, wenn ich hineinsah, hob er den Kopf und wedelte leicht mit dem Schwanz, als wollte er sagen: Mir geht es gut. Du kannst ruhig sein.

Am dreißigsten Tag geschah das, was wir kaum zu hoffen gewagt hatten. Chihu stand auf. Wackelig, zitternd, aber aufrecht.

Ein paar unsichere Schritte, dann zwei, dann drei. Ich hielt den Atem an, als würde jedes seiner Schritte die Welt neu ordnen. „Du hast es geschafft, mein Junge“, flüsterte ich.

Es war kein lauter Moment. Kein Jubel, keine Musik. Nur Stille – und das leise Tappen seiner Pfoten auf dem Boden. Aber in dieser Stille lag alles: Hoffnung, Liebe, das Wunder des Lebens.

Ein Zuhause für ein Herz, das wieder glauben lernte

Fünfzig Tage nach seinem Sturz lief Chihu über die Wiese vor der Klinik. Die Sonne schien, und der Wind spielte in seinem Fell. Er war frei. Nicht nur körperlich, sondern auch im Herzen.

Menschen aus aller Welt hatten seine Geschichte verfolgt. Fremde schrieben: „Wir sind stolz auf dich, kleiner Kämpfer.“ Und ich dachte:

Vielleicht hat Liebe wirklich keine Grenzen – sie wandert durch Bildschirme, über Sprachen, von Herz zu Herz.

Sein Fell glänzte wieder, seine Augen funkelten. Er sprang, spielte, lachte auf seine kleine Hundart, und jedes Mal, wenn ich ihn sah, fühlte ich diese stille Freude, die man nur kennt, wenn man etwas beinahe verloren hätte.

Am neunzigsten Tag kam eine Frau, um ihn zu sehen. Eine ruhige, sanfte Person mit warmen Händen. Als sie sich zu ihm hinunterbeugte, blieb Chihu stehen, sah sie an – und lief dann zu ihr, als hätte er sie schon immer gekannt.

Sie nahm ihn in die Arme, und er legte den Kopf an ihre Schulter. Kein Zittern mehr. Nur Ruhe.

Ich sah ihnen nach, wie sie den Weg hinuntergingen, die Sonne tief am Horizont.

Chihu drehte sich noch einmal um, sein Schwanz wedelte, und in seinen Augen lag dieses stille Versprechen:

Mach dir keine Sorgen. Ich werde jetzt glücklich sein.

Und ich glaubte ihm.

Diese Geschichte wurde von einem stillen, berührenden Video inspiriert, das Sie hier ansehen können. Wenn es Sie bewegt hat, unterstützen Sie gerne den ursprünglichen Ersteller.