Il silenzio pieno di lividi di una bambina del Sud Italia fu spezzato dall’arrivo fragoroso di 50 motociclisti: gli uomini che tutti chiamavano “diavoli” divennero i miei unici angeli, cambiando per sempre la mia vita e insegnandomi che la famiglia non è il sangue, ma chi giura di non lasciarti piangere mai più.

Il sole quella mattina non si era semplicemente alzato: sembrava prendersi gioco di me. Riempiva di luce accecante la nostra piccola città nel Sud Italia, mettendo in mostra la vergogna che portavo addosso come una lettera scarlatta. Avevo otto anni, ma mi sentivo vecchia, appesantita da anni passati a muovermi in punta di piedi intorno a un uomo la cui rabbia era secca e imprevedibile come la terra bruciata dal sole fuori casa nostra.

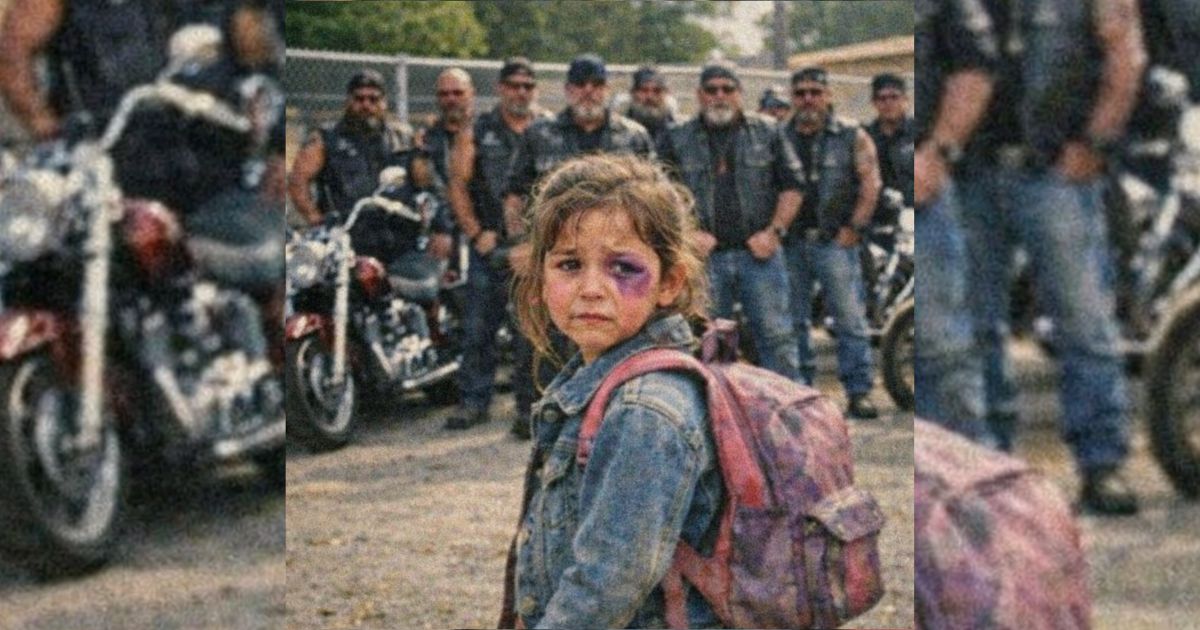

Stavo accanto alla porta, con lo zaino – quello con le bretelle ormai consumate – stretto così forte da farmi diventare le nocche bianche. Un lato del viso pulsava, una macchia viola e blu sbocciata durante la notte. Non era solo un livido; era la mappa del campo di battaglia che era la mia casa. Quella mattina non stavo semplicemente andando a scuola. Stavo camminando lontano dai frammenti del mio spirito, sperando che la rete del cortile e la vista degli altri bambini rendessero il dolore un po’ meno reale.

Mamma era già uscita, al primo dei suoi due lavori, cercando di rammendare una vita che mio padre strappava ogni sera. Il silenzio che lui lasciava dietro di sé era più forte delle sue urla: un silenzio pesante, accusatore, che rendeva le assi del pavimento sotto le mie scarpe leggere come ghiaccio sottile. Ingoiai il nodo in gola, tirai su il colletto della mia giacca di jeans scolorita – la mia armatura, il mio scudo – e uscii nella luce abbagliante.

All’intervallo, i sussurri erano lame sottili.

«Guardate il suo occhio.»

«Secondo voi è stato suo padre?»

La domanda, gridata da un ragazzino più grande arrampicato sulla spalliera di ferro del parco giochi, mi colpì più forte dello schiaffo della sera prima. Mi fermai di botto, il mio piccolo mondo che si restringeva in una macchia confusa di lacrime che cercavo disperatamente di trattenere. Dando le spalle alle facce che ridevano, mi concentrai sull’unica cosa fuori dal mio dolore: il mondo oltre la recinzione.

Fu allora che li vidi.

Due figure dall’altra parte della strada, vicino a un vecchio bar sulla statale, famoso per il caffè lungo e le brioche troppo dolci. Indossavano giubbotti di pelle nera, sulle spalle un grande disegno: un teschio con delle ali e una ruota. Non sapevo come si chiamasse il loro club, ma la gente del paese li definiva sempre allo stesso modo: “diavoli della strada”. Erano duri, segnati dal vento e dall’asfalto, il tipo di uomini da cui le madri dicono ai figli di stare alla larga.

Eppure, mentre li osservavo, qualcosa dentro di me si mosse. Non paura, ma una curiosità disperata. Sembravano infrangibili. Senza paura. Erano tutto quello che io non ero, tutto quello che sognavo di essere: al sicuro e forte.

La scena mi rimase in testa per tutta la giornata. Il modo in cui camminavano, la sicurezza tranquilla dei loro gesti.

Quel pomeriggio, tornando a casa, l’aria era pesante, minacciava pioggia e vento. Strisciavo i piedi sull’asfalto, ogni passo un conto alla rovescia verso il momento che temevo di più: infilare la chiave nella serratura di casa.

E poi lo vidi di nuovo.

Uno dei motociclisti del bar. Era appoggiato a una moto enorme e lucida, gli occhiali scuri a nascondergli lo sguardo, le mani sporche di grasso che puliva con uno straccio consumato. Era alto, con un gilet di pelle che profumava leggermente di fumo e olio di motore. Passai vicino lentamente, il cuore che mi batteva all’impazzata nel petto. Sapevo che avrei dovuto continuare a camminare. Ma il livido sul viso era come un megafono, amplificava il grido silenzioso della mia anima.

Mi fermai. Mi voltai.

Era una scena quasi assurda: una bambina di otto anni, con un occhio nero e lo zaino mezzo strappato, che parla a un motociclista sconosciuto.

«Signore?» La mia voce era poco più di un sussurro, tremante come una foglia. «Secondo lei… uno come lei potrebbe fare il papà?»

Lui rimase immobile. Più tardi avrei saputo il suo nome: Riccardo, ma tutti lo chiamavano Rick. Abbassò lentamente lo straccio. Ogni movimento era tranquillo, pesante. Non distolse lo sguardo. Inclinò leggermente la testa, e le lenti scure sembrarono attraversare la mia fragile armatura.

«Dov’è tuo padre, piccola?» chiese, la sua voce bassa, sorprendentemente dolce, come un tuono lontano.

Esitai, mordendomi il labbro finché non sentii il sapore del sangue. Mentire sarebbe stato più facile, ma il dolore era troppo fresco, troppo vivo.

«Ci fa del male,» riuscii a dire alla fine, con un nodo alla gola. «Io… io vorrei solo un papà che non picchia.»

Il suo viso non cambiò molto, ma vidi i muscoli della mascella irrigidirsi. Non fece finta di niente, non cambiò discorso. Invece si abbassò su un ginocchio, portando il suo volto duro all’altezza del mio. Si tolse gli occhiali da sole.

E nei suoi occhi – occhi che sicuramente avevano visto più buio di quanto potessi immaginare – vidi una luce improvvisa, profonda. Non pietà, ma riconoscimento. Lui vedeva il dolore, non solo il livido.

«Tu meriti di meglio, piccolina,» disse, con un sussurro rauco che suonava come una promessa. «Molto meglio.»

Quella notte non lo sapevo, ma una miccia era stata accesa. Rick era un uomo che viveva secondo un codice scritto non su carta, ma sull’asfalto e sulla lealtà. Non chiamò subito la polizia. Chiamò prima i suoi fratelli. Raccontò loro la storia di una bambina con una giacca di jeans scolorita, un occhio nero e una domanda che gli aveva spezzato la corazza.

Ci fu un attimo di silenzio, sulle linee telefoniche tra una regione e l’altra. Alcuni erano in Puglia, altri in Calabria, altri ancora in Sicilia. Poi, una decisione collettiva, non detta, ma chiara, attraversò tutti.

«Nessun bambino dovrebbe sentirsi così solo,» disse infine una voce all’altro capo.

Il mattino dopo ero in classe, in quarta elementare. Le luci al neon ronzavano sopra le nostre teste mentre cercavo di concentrarmi su una moltiplicazione che si rifiutava di entrare nella mia testa. All’improvviso, quel ronzio fu coperto da un suono che fece tremare i vetri della scuola.

All’inizio era un brontolio lontano, basso, minaccioso. Poi crebbe, sempre più vicino. Non era un cantiere. Non era un temporale. Era un rombo.

La maestra si zittì a metà frase. Tutte le teste si voltarono verso le finestre. Anche il preside, il professor Rinaldi, un uomo famoso per la sua aria severa, uscì sul marciapiede davanti all’ingresso, a bocca aperta.

E poi li videro.

Non poche moto. Cinquanta.

Una vera armata di ferro e pelle che circondava la recinzione della scuola. Le moto luccicavano alla luce di metà mattina, i motori si spensero uno dopo l’altro, lasciando un silenzio denso, quasi irreale.

Cinquanta uomini con giubbotti di pelle, toppe, scritte. Sulla schiena, il simbolo del loro club: un teschio con le ali e una ruota di moto. Non erano lì per una protesta. Non erano lì per fare paura a caso. Erano lì per me.

Davanti a tutti c’era Rick, fermo come una statua. Nelle sue mani teneva un piccolo zaino rosa, nuovo di zecca, uguale a quello che mio padre aveva strappato e buttato via durante l’ultima serata di vino e urla. Dentro aveva messo quaderni, merendine e un orsetto di peluche con addosso un minuscolo gilet da motociclista.

Quando suonò la campanella dell’uscita, mi fermai appena misi piede in cortile. Ogni sguardo – studenti, insegnanti, genitori, anche qualche passante – era fisso su quella scena. Io ero piccola, con un livido sul viso, e stavo lì davanti a un mare di uomini che il paese aveva giudicato, temuto, frainteso. Ma quel giorno non erano “delinquenti” agli occhi di nessuno. Erano guardiani.

Clicca il pulsante qui sotto per leggere la prossima parte della storia. ⏬⏬