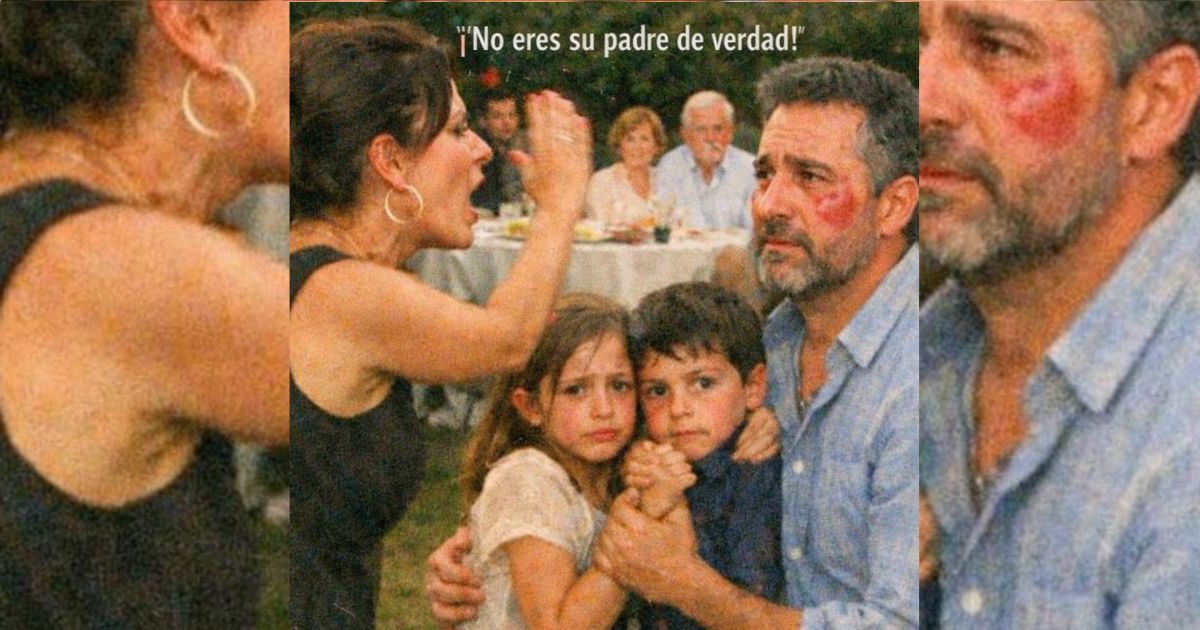

En una reunión familiar, la hermana de mi esposa me abofeteó delante de mis hijos.

Me gritó:

—Tú ni siquiera eres un padre de verdad. Solo los adoptaste.

Me llevé la mano a la mejilla, que ardía, y sonreí:

—Ya que lo mencionas…

Ahora, mi esposa no deja de pedirme perdón y mis suegros me suplican.

Capítulo 1. La reunión que lo cambió todo

Se suponía que iba a ser un domingo tranquilo.

Mi esposa, Elena, había insistido en que fuéramos a la reunión anual en el jardín de sus padres. Esa en la que toda la familia se juntaba para presumir dinero, criticar a media voz y fingir que todo era perfecto.

Yo fui por mis hijos: Ana y Leo primero, y luego Marcos, el pequeño que llegó más tarde a nuestras vidas. Digo mis hijos porque lo son en todo lo que importa. Los adopté cuando me casé con Elena hace cinco años. Su padre biológico desapareció sin dejar rastro.

Yo fui quien los crió. El que se quedó despierto en sus noches de pesadillas, el que los llevó a los entrenamientos de fútbol, el que asistió a todas las reuniones del colegio. Pero para algunas personas de la familia de Elena, yo solo era un sustituto.

Había llevado un regalo para su padre, don Ricardo: un reloj “vintage” que encontré después de meses buscando. Estaba a punto de dárselo cuando su hermana, Clarisa, cruzó el jardín hecha una furia.

Su voz rompió la calma:

—¿De verdad crees que perteneces a esta familia? —escupió, señalándome con un dedo perfectamente cuidado—. Siempre has estado por debajo de nosotros. Eres un parásito.

Todos se quedaron quietos.

Elena abrió mucho los ojos, pero no dijo nada.

—Clarisa, quizá no es el momento… —empecé, intentando calmar la situación.

No pude terminar.

Se acercó y me abofeteó.

El sonido de la bofetada resonó en toda la terraza.

Mis hijos se quedaron boquiabiertos. Leo apretó con fuerza la mano de Ana. Yo volví la cara despacio, con la mejilla ardiendo.

Y entonces dijo algo que me heló la sangre y rompió la reunión en mil pedazos:

—Ni siquiera eres su padre de verdad. Solo los adoptaste. No eres nada.

Silencio.

Los niños temblaban.

La boca de Elena se quedó abierta.

Mis suegros no se movieron. Nadie me defendió.

Me toqué la mejilla, que seguía ardiendo, y luego miré a Clarisa directamente a los ojos. Sonreí.

—Ya que lo has sacado —dije—. Quizá ha llegado el momento de que todos sepan la verdad.

Miré alrededor.

—Pensaba dejar esto enterrado, pero ya que hablamos de “padres de verdad”…

Clarisa dio un paso atrás.

Elena se puso pálida.

Don Ricardo dejó caer su copa de vino.

Y en ese momento empecé a desenredarlo todo.

Capítulo 2. El sobre que nunca abrí… hasta hoy

Todos se quedaron como estatuas, como si el tiempo se hubiera detenido.

Clarisa seguía con cara de triunfo, alimentada por su propio veneno. Mis hijos estaban destrozados. Ana tenía los ojos llenos de lágrimas. Leo se escondía detrás de mí, asustado y confundido. Marcos, demasiado pequeño, solo sentía la tensión y no entendía nada.

Por fin, Elena dio un paso al frente, con la voz temblorosa:

—Clarisa, eso ha estado fuera de lugar…

Levanté la mano.

—No, Elena. Hoy no tapemos nada. Hoy se dice toda la verdad.

Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre manila sellado, viejo en las esquinas, cerrado desde hacía años. Lo levanté para que todos pudieran verlo.

—Este sobre —dije en voz baja— me lo entregaron hace cinco años, el día que adopté legalmente a Ana y a Leo.

Contiene el informe final del detective privado al que contraté, ese mismo al que tú me rogaste que no escuchara, Elena. Que no abriera su informe.

Se escucharon pequeños suspiros.

El rostro de Elena se volvió blanco como el papel.

—Cumplí mi promesa… hasta hoy —añadí.

Mis dedos temblaron un poco mientras rompía el sello por primera vez. Dentro había un montón de documentos, fotos y una carta notariada del investigador.

Miré a Elena, luego a sus padres y finalmente a Clarisa.

—Dices que no soy su padre de verdad, Clarisa —dije con calma—. Entonces explíquenme esto.

Abrí la primera hoja hacia ellos.

Era una comparación de ADN.

—Resulta que tampoco lo es el exmarido de Elena. El padre biológico de Ana y Leo es otro hombre. De hecho, ni siquiera uno solo.

Un murmullo de incredulidad recorrió el jardín.

Elena se dejó caer en una silla.

—Y no fue solo un desliz —añadí, con frialdad—. Tu hija, don Ricardo, doña Teresa, tuvo tres aventuras distintas durante su matrimonio. Ni siquiera sabía cuál de esos hombres era el padre de sus hijos.

La sonrisa de Clarisa desapareció.

Elena ahogó un sollozo.

Su madre se tapó la boca con la mano, horrorizada.

—Pero yo me quedé —continué—. Yo me quedé.

Amé a esos niños como si fueran de mi sangre. Fui más padre que cualquier biológico. Fui fiel, apoyé a su hija, estuve presente…

Los miré uno por uno.

—¿Y así me lo pagan? ¿Dejando que tu hermana me humille delante de mis hijos? ¿Callando todos, como si yo sobrara aquí? Muy bien. Vamos a hacerlo oficial.

Saqué un segundo sobre, blanco, impecable.

—Aquí están los papeles de nulidad matrimonial —dije—. Firmados, fechados y presentados.

Elena rompió a llorar.

—Espera… no puedes… —balbuceó—. No puedes hacer esto así…

—Puedo —respondí—. Y ya lo hice.

Me volví hacia Ana, Leo y Marcos. Me agaché para quedar a su altura.

—Vosotros sois mis hijos —les dije despacio, con voz suave—. Y lo seréis siempre. Nada de esto cambia eso.

Se agarraron a mí con fuerza.

Pero todavía no había terminado.

—Y respecto a tu empresa, don Ricardo —añadí, incorporándome—, el consejo de administración seguramente pedirá tu dimisión en menos de treinta días.

Él me miró, aturdido.

—He vendido mis acciones al competidor al que llevas años burlándote. Ahora ellos tienen el control.

El hombre se hundió en la silla, con los ojos desorbitados.

—Ah, y el reloj “vintage”… es falso —dije, dejando el estuche sobre la mesa—. Igual que vuestra lealtad.

Luego miré de nuevo a Clarisa.

—Deberías haber mantenido tus manos lejos de mí.

Capítulo 3. El vídeo que mis hijos grabaron en secreto

y que sacudió a todo el mundo

Mientras recogía mis cosas y me preparaba para irme, Ana tiró de mi manga.

—Papá —susurró, con los ojos todavía rojos—. ¿Te puedo enseñar algo?

Asentí y me agaché a su lado.

Sacó de su mochila una tableta pequeña, el regalo de Navidad que le hice el año pasado. Con dedos temblorosos, abrió un archivo de vídeo llamado:

“cena_nochebuena_grabación.mp4”

—Yo… yo empecé a grabar ese día —dijo en voz bajita— cuando la tía Clarisa volvió a decir cosas feas. Solo quería tener pruebas por si nadie me creía.

Le di a reproducir.

Lo que vimos no era solo una prueba. Era dinamita.

Clarisa y Elena estaban en la cocina, sin saber que Ana las grababa desde la despensa.

—Es un perdedor —decía Clarisa, con desprecio—. ¿Te puedes creer que todavía piensa que esos niños son suyos? Qué risa.

Elena soltó una risita nerviosa.

—Bueno, técnicamente no se equivoca —respondió—. Los adoptó… pero todos sabemos lo que pasó en aquella época. Que siga jugando a la familia perfecta.

—Yo sigo pensando que deberías haber sacado la pensión y dejarlo —escupió Clarisa—. Pero no, te casaste con él y ahora estás atrapada con su moral barata. Qué pesado.

Entonces Clarisa soltó la frase que me encendió por dentro:

—Cuando Ana sea mayor, se enterará de la verdad. Que no es de él. Ninguno lo es.

Pausé el vídeo.

El salón entero se quedó sin aire.

Ana me miró con esos ojos grandes, asustados.

—¿Estuvo mal grabar eso? —preguntó.

La abracé con fuerza.

—No, mi vida —le dije con firmeza—. Lo que hiciste fue muy valiente. Muy, muy valiente.

Me volví hacia el resto de la familia.

Elena estaba ya en pleno colapso, sus padres helados, Clarisa blanca como el papel.

—Enhorabuena —dije levantando la tableta—. Le habéis regalado al mundo butacas de primera fila para ver quiénes sois de verdad.

Subí el vídeo a una carpeta segura y se lo envié a mi abogado con un mensaje:

“Difunde esto en los medios si intentan impugnar la custodia o demandarme por difamación.”

Pero no me detuve ahí.

Esa misma noche, publiqué en una red social un vídeo en modo privado, solo visible para familiares y amigos cercanos. El título:

“Lo que realmente pasó en esa reunión familiar”.

En menos de una hora, los comentarios explotaron.

Antiguos amigos de Clarisa y de Elena me escribieron pidiendo disculpas.

Socios de la empresa de don Ricardo empezaron a tomar distancia.

Algunos clientes cancelaron acuerdos.

La fachada perfecta de la familia se desmoronaba en tiempo real.

A la mañana siguiente, el compromiso de Clarisa se había roto.

La oferta de trabajo que Elena tenía en la empresa de su padre fue retirada.

Y sus padres recibieron desde el consejo de administración una “sugerencia” de jubilarse cuanto antes.

Todo porque una niña quiso proteger a su padre… y se atrevió a darle al botón de grabar.

Capítulo 4. Me llevé a mis hijos y me fui

y luego llegó el último golpe del juez

En las semanas siguientes, mi casa, que antes estaba llena de tensión, se convirtió en un refugio.

Presenté la demanda para obtener la custodia completa de los tres niños.

Esperaba una guerra.

Esperaba que Elena apareciera en el juzgado llorando lágrimas de cocodrilo, que intentara ensuciar mi nombre, inventar historias.

Pero no apareció.

Ni a la mediación.

Ni a la primera vista.

Ni siquiera a la evaluación psicológica obligatoria.

Al parecer, el escándalo del vídeo había quemado su imagen social. Según su abogado, se había marchado a otra ciudad con un hombre al que conoció en un retiro. Nada sorprendente.

Clarisa también desapareció de escena.

Pero yo sí me presenté a cada cita.

Llevé fotos de todos los cumpleaños que había organizado.

De cada festival escolar al que asistí.

De cada boletín de notas que colgamos en la pared del salón.

Llevé otra vez el vídeo de Ana, por si alguien intentaba girar la historia.

El juez revisó todo en silencio.

Luego me miró a mí, y después a los niños:

Haz clic en el botón de abajo para leer la siguiente parte de la historia. ⏬⏬