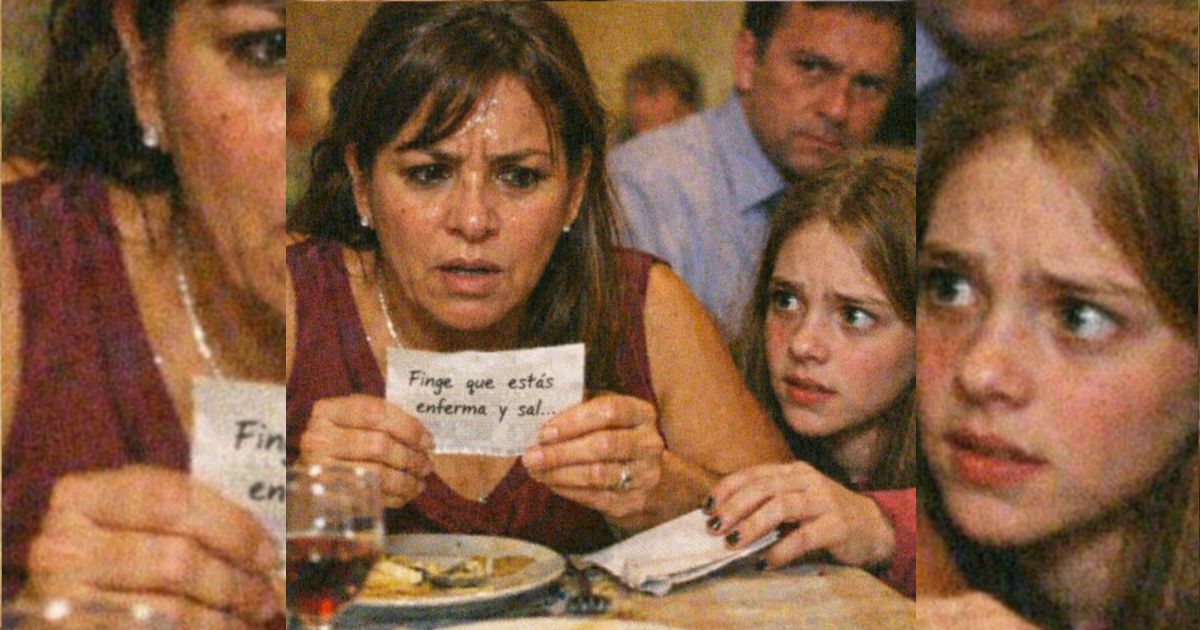

Durante la cena, mi hija deslizó en silencio una nota doblada delante de mí. “Finge que estás enferma y sal de aquí”, decía. No lo entendí… pero algo en sus ojos me obligó a confiar. Así que hice lo que pedía y me levanté para irme. Diez minutos después, por fin comprendí por qué me había advertido.

Cuando abrí aquel papelito arrugado, jamás imaginé que esas palabras, escritas con la letra de mi hija, iban a cambiarlo todo: Finge que estás enferma y sal. Ya. Levanté la mirada, confundida, y ella negó con la cabeza con desesperación, como suplicándome que no preguntara, que simplemente le creyera.

Solo más tarde supe por qué.

La mañana había empezado como cualquier otra en nuestra casa, en las afueras de Madrid. Hacía poco más de dos años que me había casado con Martín, un hombre de negocios que conocí después de mi divorcio. Desde fuera, nuestra vida parecía perfecta: una casa cómoda, dinero en el banco y mi hija, Sofía, por fin con la estabilidad que tanto necesitaba.

Sofía siempre fue una niña observadora, demasiado callada para sus quince años. No era de las que se quejan por todo; al contrario, se guardaba las cosas y las pensaba a solas. Al principio, su relación con Martín fue difícil, como suele pasar cuando una adolescente tiene que convivir con un padrastro. Con el tiempo, parecieron encontrar un equilibrio. O eso creía yo.

Aquel sábado, Martín había invitado a sus socios a casa para una comida importante. Iban a hablar de una ampliación de la empresa, y él estaba especialmente nervioso por causar buena impresión. Yo había pasado la semana entera preparando todo: el menú, la mesa, los detalles. Quería que saliera perfecto. Quería que mi familia se viera… bien.

Yo estaba en la cocina terminando una ensalada cuando Sofía apareció en la puerta. Tenía la cara pálida y una expresión que me heló: era miedo, puro y duro.

—Mamá —susurró, acercándose como quien no quiere ser vista—. Necesito enseñarte algo en mi cuarto.

En ese momento entró Martín, ajustándose la corbata cara con esa precisión que tenía para todo. Se vestía impecable incluso en casa.

—¿De qué cuchicheáis? —preguntó sonriendo… pero su sonrisa no llegaba a los ojos.

—Nada importante —respondí por reflejo—. Sofía me pide ayuda con unas cosas del instituto.

—Pues rápido —dijo mirando el reloj—. Los invitados llegan en media hora y necesito que estés conmigo para recibirlos.

Asentí y seguí a mi hija por el pasillo. En cuanto entramos en su habitación, cerró la puerta con un golpe suave, demasiado rápido.

—¿Qué te pasa, cariño? Me estás asustando.

Sofía no contestó. Cogió un papel pequeño de su escritorio, me lo puso en las manos y miró hacia la puerta como si temiera que alguien escuchara. Lo desdoblé.

Finge que estás enferma y sal. Ya.

—Sofía… ¿qué es esto? —pregunté, confusa y con un punto de enfado—. No tenemos tiempo para bromas. En nada llegan tus… sus socios.

—No es una broma —dijo, casi sin voz—. Por favor, mamá. Confía en mí. Tienes que salir de esta casa ahora. Invéntate algo. Di que te encuentras mal, pero vete.

La desesperación en su cara me paralizó. En años, nunca la había visto así de seria, así de asustada.

—Sofía, me estás alarmando. ¿Qué está pasando?

Volvió a mirar la puerta.

—No puedo explicarlo ahora —susurró—. Te lo juro, luego te lo cuento todo. Pero ahora… tienes que creerme. Por favor.

Antes de que yo insistiera, oímos pasos en el pasillo. El pomo giró y Martín apareció, ya irritado.

—¿Se puede saber qué hacéis? El primer invitado acaba de llegar.

Miré a Sofía. Sus ojos me suplicaban sin palabras. Y, por un impulso que todavía hoy no sé explicar, decidí hacerle caso.

—Lo siento, Martín —dije llevándome una mano a la frente—. De repente me he mareado. Creo que me ha dado una migraña.

Él frunció el ceño.

—¿Ahora, Elena? Si estabas perfectamente hace cinco minutos.

—Ya… ha sido de golpe —mentí, intentando parecer realmente mal—. Podéis empezar sin mí. Me tomo algo y me tumbo un rato.

Durante un segundo pensé que iba a discutir, pero sonó el timbre y eligió lo que más le convenía.

—Está bien, pero intenta bajar en cuanto puedas —dijo, y se fue.

En cuanto nos quedamos solas, Sofía me agarró las manos.

—No vas a tumbarte. Nos vamos ahora. Di que tienes que ir a la farmacia a por algo más fuerte. Yo voy contigo.

—Sofía, esto es absurdo. No puedo dejar plantados a los invitados…

—Mamá —su voz temblaba—. Te lo suplico. Esto no es un juego. Es… es tu vida.

Se me puso la piel de gallina. ¿Qué podía haber visto o oído mi hija para decir eso? Cogí el bolso, las llaves del coche. En el salón, Martín hablaba animado con dos hombres de traje.

—Martín, perdona —interrumpí—. Me está empeorando la cabeza. Voy a la farmacia a por algo más fuerte. Sofía viene conmigo.

Su sonrisa se congeló un instante, mínimo, y luego volvió la máscara.

—Mi mujer no se encuentra bien —explicó a los demás—. Volved pronto —me dijo, con un tono correcto… pero con una mirada que no supe leer.

Cuando subimos al coche, Sofía temblaba.

—Arranca, mamá —dijo, mirando la casa por el retrovisor como si esperara una desgracia—. Aléjate. Te lo explico en el camino.

Arranqué con mil preguntas dando vueltas. ¿Qué podía ser tan grave?

Y entonces, lo dijo. Y mi mundo se rompió.

—Martín quiere matarte, mamá —soltó entre sollozos—. Lo oí anoche por teléfono… hablando de echar veneno en tu té.

Pisé el freno tan fuerte que casi me llevo por delante al coche de delante en un semáforo. Me quedé sin aire.

—¿Qué dices, Sofía? —conseguí murmurar—. Eso… eso no tiene ninguna gracia.

—¿Tú crees que yo bromearía con algo así? —tenía los ojos llenos de lágrimas, y la cara tensa de rabia y terror—. Lo oí todo, mamá. Todo.

El semáforo se puso en verde y un coche pitó detrás. Aceleré sin pensar, sin rumbo, solo queriendo estar lejos de casa.

—Cuéntame exactamente qué escuchaste —pedí, intentando parecer calmada mientras el corazón me golpeaba las costillas.

Sofía respiró hondo.

—Bajé a por agua. Era tarde, como las dos. La puerta del despacho de Martín estaba un poco abierta y había luz. Estaba al teléfono, hablando bajito. Al principio pensé que era lo de la empresa, pero… dijo tu nombre.

Se me pusieron los nudillos blancos de tanto apretar el volante.

—Dijo: “Está todo preparado para mañana. Elena beberá su té como siempre en estas comidas. Nadie sospechará. Parecerá un infarto. ¿Me lo aseguras?” Y luego… se rió, mamá. Se rió como si hablara del tiempo.

Sentí el estómago revuelto. No podía ser. Martín, el hombre con el que dormía, con el que compartía mi vida… planeando mi muerte. Era demasiado.

—A lo mejor entendiste mal —dije, desesperada por agarrarme a cualquier explicación—. A lo mejor era otra Elena… o era una forma de hablar…

Sofía negó con fuerza.

—No, mamá. Hablaba de la comida de hoy. Dijo que, cuando tú no estuvieras, tendría acceso al seguro y a la casa. —Tragó saliva—. Y también dijo mi nombre. Dijo que después “se ocuparía de mí”, de una manera u otra.

Un frío me recorrió la espalda.

—¿Por qué…? —me salió como un suspiro.

—Por el seguro de vida —respondió—. El que firmasteis hace seis meses. ¿Te acuerdas? Un millón.

Sentí como si me dieran un golpe. El seguro. Martín había insistido tanto, diciendo que era “para estar tranquila”. Y de pronto entendí: no era para protegerme, era para cobrarme.

—Y hay más —añadió Sofía—. Cuando colgó, se puso a mirar papeles. Esperé a que saliera y entré al despacho. Encontré documentos de deudas, mamá. Muchas. Y… parece que la empresa está casi arruinada.

Me aparté hacia el arcén porque ya no podía conducir.

—También encontré esto —dijo Sofía, sacando un papel doblado de su bolsillo—. Es un extracto de otra cuenta bancaria a su nombre. Lleva meses pasando dinero ahí… cantidades pequeñas, para que no se note.

Lo cogí con manos temblorosas. Era real. Una cuenta que yo no conocía, acumulando dinero que reconocí de inmediato: parte de lo que yo había recibido cuando vendí el piso que heredé de mis padres.

La realidad se hizo sólida, cruel: Martín no solo estaba en problemas. Me estaba robando. Y ahora había decidido que yo valía más muerta que viva.

—Dios mío… —susurré, con náuseas—. ¿Cómo pude ser tan ciega?

Sofía me tocó la mano con una ternura adulta que me partió el alma.

—No es culpa tuya, mamá. Engañó a todos.

De repente, una idea horrible me golpeó.

—Sofía… ¿tocaste esos documentos? ¿Y si se da cuenta?

—Hice fotos con el móvil y lo dejé todo como estaba —dijo, pero ni ella sonó convencida—. No creo que lo note.

Martín era meticuloso.

Saqué el teléfono.

—Tenemos que ir a la policía.

—¿Y decir qué? —me cortó Sofía—. “Lo oí por teléfono” y “vi papeles”. No tenemos una prueba clara de que hoy vaya a hacerlo. Y él… él es el respetable empresario. Nosotras seremos la mujer nerviosa y la adolescente.

Tenía razón, y eso me enfurecía. En ese momento mi móvil vibró. Un mensaje de Martín:

¿Dónde estás? Los invitados preguntan por ti.

Tan normal, tan cotidiano, que me dio escalofríos.

—¿Qué hacemos ahora? —preguntó Sofía con la voz rota.

No podíamos volver a casa. Eso estaba claro. Pero tampoco podíamos desaparecer sin más. Martín tenía contactos, dinero, recursos… o al menos la apariencia de tenerlos.

—Primero necesitamos prueba —dije al fin—. Una prueba que la policía no pueda ignorar.

—¿Cuál?

Miré el mensaje, miré a mi hija, y una idea peligrosa me cruzó la cabeza.

—La sustancia que pensaba usar hoy.

Giré la llave de contacto.

—Vamos a volver.

—¿Qué? —Sofía se quedó helada—. ¡Mamá, estás loca! ¡Te va a matar!

—No si nos adelantamos —respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz—. Si huimos sin pruebas, él dirá que me dio un ataque, que te arrastré conmigo. Nos buscará. Y estaremos peor.

Di la vuelta y tomé el camino de regreso.

—Seguiremos fingiendo —expliqué—. Diremos que fui a la farmacia, que tomé algo y estoy un poco mejor. Tú subes a tu habitación diciendo que te duele la cabeza. Mientras yo distraigo a Martín y a los invitados, tú buscas en el despacho. Si encuentras algo, solo fotos. No te lleves nada. Y si notas peligro… me mandas un mensaje con una sola palabra: “Ahora”.

Haz clic en el botón de abajo para leer la siguiente parte de la historia. ⏬⏬