Sofía tragó saliva y asintió, valiente a su manera.

Cuando llegamos, había más coches en la entrada. La casa estaba llena.

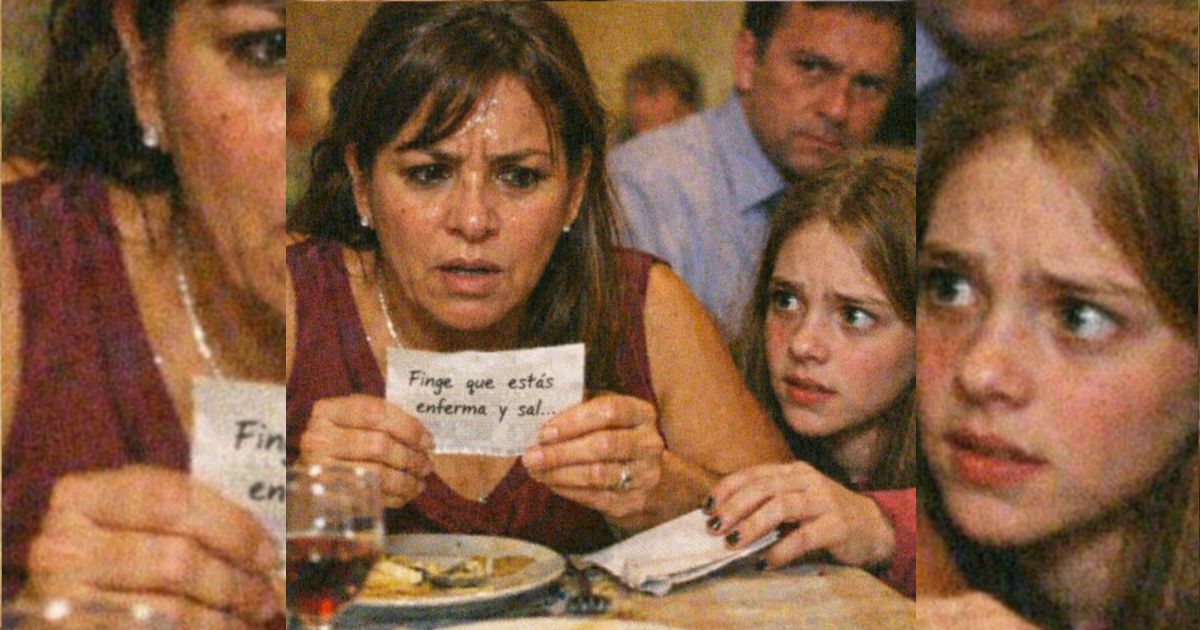

Nada más abrir la puerta, nos envolvió el murmullo de conversaciones. Martín estaba en el centro del salón contando una historia que hacía reír a todos. Al vernos, su sonrisa falló un segundo.

—Ah, ya estáis aquí —exclamó, acercándose y rodeándome la cintura con el brazo.

Su contacto, antes familiar, me dio asco.

—¿Mejor, cariño?

—Un poco —mentí—. Creo que lo que me tomé empieza a hacer efecto.

—Me alegro. —Miró a Sofía—. Y tú, peque… estás muy blanca.

—Me duele la cabeza —murmuró ella, perfecta en su papel—. Voy a tumbarme un rato.

—Claro, claro —dijo Martín, con una preocupación tan convincente que, si no supiera la verdad, habría caído de nuevo.

Sofía subió. Yo me quedé abajo, sonriendo como una actriz sin ganas, aceptando un vaso de agua. Rechacé el vino diciendo que no quería mezclarlo con el medicamento.

—¿Hoy no tomas té? —preguntó Martín con aparente normalidad.

El estómago se me encogió.

—Mejor no —respondí ligera—. Con migraña intento evitar la cafeína.

Algo oscuro cruzó sus ojos, breve, y desapareció. Volvió el encanto.

Mientras él me presentaba a sus socios, yo miraba cada gesto, cada palabra, como si de pronto todo tuviera doble sentido. Revisaba el móvil a escondidas. Nada de Sofía.

Unos veinte minutos después, el teléfono vibró.

Ahora.

La sangre se me heló.

—Perdonad —dije sonriendo a los invitados—. Voy a ver cómo sigue Sofía.

Subí las escaleras casi corriendo. Encontré a mi hija en su cuarto, pálida como el papel.

—Viene —susurró, agarrándome del brazo—. Lo vi subir y me metí aquí.

—¿Encontraste algo? —pregunté, ya tirando de ella hacia la puerta.

—Sí. En el despacho. Un frasquito pequeño, sin etiqueta, escondido en un cajón. Le hice fotos.

No había tiempo para más. En el pasillo sonaron pasos. Luego la voz de Martín.

—¿Elena? ¿Sofía? ¿Estáis ahí?

Nos miramos. Salir al pasillo era ponernos delante de él. La ventana daba al jardín trasero, pero estábamos en el segundo piso.

—Quédate tranquila —susurré—. Diremos que estábamos hablando.

La puerta se abrió y Martín entró, fijando la mirada en la cara asustada de Sofía.

—¿Todo bien? —preguntó con tono casual, pero con ojos alerta.

—Sí —respondí—. Sofía sigue con dolor de cabeza. He venido a ver si necesitaba algo.

Martín nos estudió un momento.

—Ya veo. ¿Y tú, cariño? ¿Mejor?

—Un poco —mentí—. Ahora bajo.

Sonrió… sin calidez.

—Perfecto. Por cierto, he preparado ese té “especial” que te gusta. Está en la cocina, esperando.

El té. La trampa.

—Gracias, pero hoy prefiero… —empecé.

—Insisto —interrumpió con una amabilidad dura—. Es una mezcla nueva, buena para el dolor de cabeza. Te sentará bien.

Entendí que estábamos al borde. Si me negaba demasiado, sospecharía. Si lo bebía, podía ser el final.

—Vale —cedí, intentando ganar tiempo—. Me quedo un par de minutos más con Sofía y bajo.

Martín dudó, como calculando algo dentro de sí, y al final asintió.

—No tardéis.

Cerró la puerta… y en cuanto sus pasos se alejaron, oímos el clic de una llave.

Nos había encerrado.

—¡Nos ha cerrado! —Sofía corrió a la puerta y tiró del pomo, inútil.

El pánico quiso paralizarme, pero me obligué a pensar. Si nos encerraba era porque sospechaba. La ventana era lo único.

Miré abajo: el césped estaba a unos cuatro o cinco metros. No era una caída mortal, pero sí peligrosa.

—Es muy alto, mamá —dijo Sofía, con lágrimas en los ojos.

—Lo sé, cariño, pero no hay otra.

Vi la colcha gruesa de la cama. La arranqué y la até como pude a la base pesada del escritorio.

—Baja por aquí —le indiqué—. Cuando no llegues más, suéltate.

Sofía tembló, pero obedeció. Entonces oímos pasos que volvían. La llave otra vez.

—¡Ahora! —le ordené.

Sofía empezó a bajar. Llegó al final de la tela y aún quedaba un tramo.

—¡Suelta! —susurré, viendo cómo la puerta empezaba a moverse.

Cayó al césped y rodó, como yo le había enseñado de pequeña cuando jugábamos. Se levantó y me hizo una señal rápida de que estaba bien.

No lo pensé más. Me dejé deslizar por la colcha tan deprisa que me quemé las manos. Cuando llegué al final, oí el grito furioso de Martín desde la habitación.

—¡Elena!

Solté. Caí torpemente y un dolor agudo me atravesó el tobillo izquierdo, pero la adrenalina no me dejó pararme.

—¡Corre! —grité.

Martín asomó la cabeza por la ventana, con la cara desfigurada por la rabia.

—¡Va a bajar por las escaleras! —avisé—. ¡Rápido!

Cruzamos el jardín a la carrera. Yo cojeando, Sofía tirando de mí. Oímos puertas golpearse y voces alteradas. Martín estaba avisando a los invitados, convirtiendo nuestra huida en un espectáculo.

Llegamos a una zona de arbolado, un pequeño parque natural junto a la urbanización. Allí, a salvo por un instante, recordé lo esencial.

—Las fotos… ¿las tienes?

Sofía sacó el móvil. Me enseñó las imágenes: un frasco ámbar sin etiqueta y una hoja con la letra de Martín, con horarios y notas frías.

10:30 Llegan invitados.

11:45 Servir té.

Efectos en 15-20 min.

Poner cara de preocupación.

12:10 Llamar a ambulancia.

Demasiado tarde.

Era un guion de mi muerte.

Oímos voces a lo lejos. Nos buscaban.

Salimos a una calle tranquila y paramos un taxi. Le pedimos que nos llevara a un lugar con gente, donde no llamáramos la atención: un centro comercial cualquiera.

Nos sentamos en una cafetería, en un rincón. Yo miré el móvil: decenas de llamadas perdidas, mensajes.

El último decía:

Elena, vuelve a casa. Estoy muy preocupado. Si es por la discusión de ayer, lo hablamos. No hagas locuras. Te quiero.

Me dieron náuseas. Estaba construyendo su historia.

Luego llegó otro:

He llamado a la policía. Te están buscando. Piensa en Sofía.

La sangre se me heló. Iba a usar a la policía, pero como “marido preocupado” y yo como mujer desequilibrada.

Llamé a mi amiga de la universidad, Lucía Navarro, abogada penalista. Le conté todo, con la voz rota.

—No hables con nadie —ordenó—. Ni con la policía. Voy para allá.

Mientras esperábamos, Sofía confesó que llevaba tiempo sospechando de Martín: pequeños detalles, miradas frías cuando creía que nadie lo veía.

—Te veía feliz, mamá —dijo llorando—. No quería arruinarte la vida.

Yo la abracé, temblando. Mi hija, con quince años, había visto el peligro antes que yo.

Entonces, un mensaje nuevo de Martín:

Han encontrado sangre en el cuarto de Sofía. Elena, ¿qué has hecho?

Me quedé de piedra. Me estaba culpando.

Y justo en ese instante, entraron dos agentes uniformados en la cafetería.

Haz clic en el botón de abajo para leer la siguiente parte de la historia. ⏬⏬