53 motoristas acompañaron el funeral de un veterano sin hogar cuando sus propios hijos se negaron a recoger su cuerpo

«Nadie ha venido a reclamar el cuerpo».

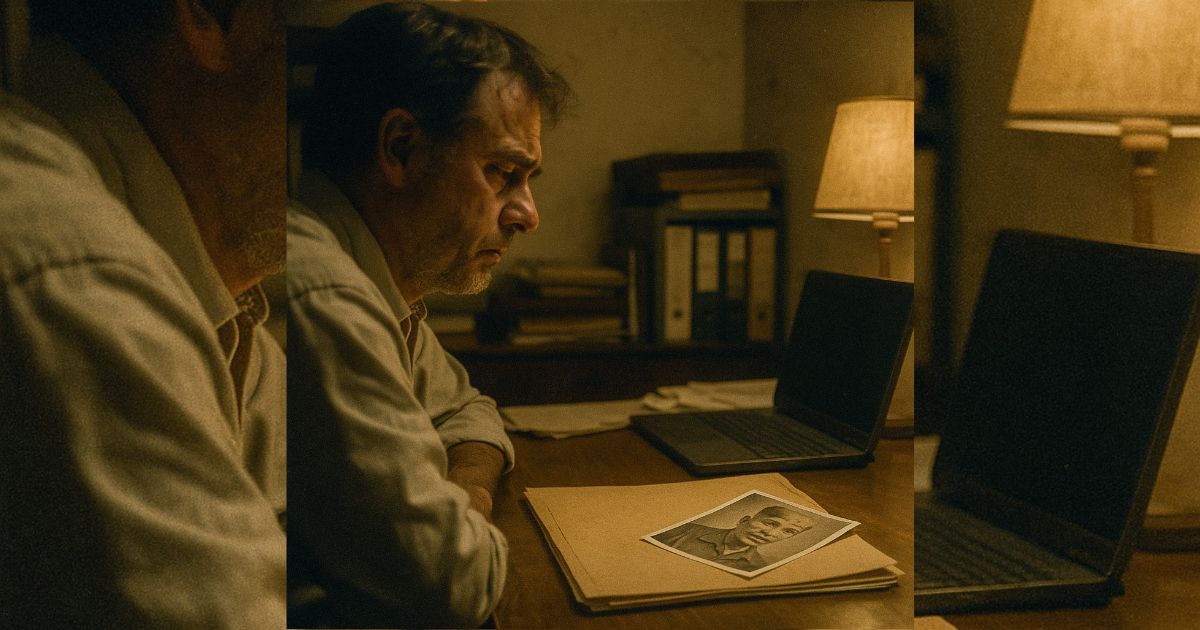

Aquella frase se le quedó clavada a Andrés López, el encargado de una pequeña funeraria en las afueras de una ciudad española, mientras miraba la carpeta marrón encima de su escritorio. Dentro estaba todo lo que se sabía sobre José “Pepe” Ramírez, un hombre de 68 años que había muerto en silencio en un albergue para personas sin hogar.

Ningún familiar había aparecido. Ningún amigo. Nadie.

Andrés había hecho las llamadas habituales a los parientes más cercanos: dos hijos adultos que figuraban en la documentación. Ambos se negaron a hacerse cargo de los restos de su padre.

—Hace años que no hablamos con él —soltó el hijo, antes de colgar.

La hija ni siquiera contestó al teléfono.

Por ley, Andrés podía autorizar una cremación sencilla pagada por el Estado. Rápida, discreta, silenciosa: otro desconocido más que se iría sin despedida. Pero algo en el expediente de Pepe le hizo detenerse.

Dentro había una foto vieja del ejército: un joven con el uniforme perfectamente colocado, la espalda recta, la mirada llena de orgullo. Andrés no pudo evitar pensar que un hombre que un día había servido a su país merecía algo más que un adiós vacío.

Aquella noche, después de cerrar la funeraria, se sentó frente al ordenador y escribió una breve publicación en Facebook:

«Esta semana vamos a despedir a un veterano del ejército que no tiene a nadie que lo acompañe. Se llamaba José Ramírez. Si alguien quiere venir a mostrar sus respetos, el funeral será el viernes por la mañana. Nadie debería ser enterrado solo».

No esperaba gran cosa. Tal vez algún vecino del barrio, quizá uno o dos antiguos soldados de la asociación de veteranos. Pero a la mañana siguiente, su teléfono empezó a vibrar sin parar.

Llegaban mensajes de toda la provincia. Asociaciones de exmilitares, clubes de motos, gente que no lo conocía de nada pero quería saber la hora y el lugar. Entre ellos estaba Miguel Domínguez, presidente de un grupo motero solidario llamado “Hermanos del Asfalto”. Cuando vio la publicación, escribió un mensaje en el chat del grupo:

«Un soldado se va de este mundo solo. Vamos a cambiar eso».

Dos días después, el pequeño funeral que Andrés había imaginado empezó a convertirse en algo que nadie esperaba. El ruido de los motores resonó por las calles de la ciudad cuando decenas de motoristas llegaron juntos, con banderas ondeando detrás de las motos. Los vecinos se asomaban a las ventanas, preguntándose quién habría muerto.

A las puertas del cementerio, cincuenta y tres motoristas se colocaron en fila junto al coche fúnebre. Apagaron los motores. Se quitaron los cascos y los apretaron contra el pecho.

Cuando sacaron el féretro, cubierto con la bandera de su país, Andrés lo entendió:

Pepe Ramírez no sería enterrado solo.

El viento frío de diciembre cortaba la cara mientras los motoristas permanecían en silencio alrededor de la tumba abierta. El césped estaba cubierto de escarcha, y el crujido de las botas sobre el suelo helado rompía el silencio de la mañana.

Andrés observaba desde cierta distancia, luchando por mantener la compostura. Nunca había visto algo así: tanta gente reunida para despedir a un hombre al que ninguno conocía.

Cuando el trompetista militar llevó el instrumento a los labios y comenzó a tocar el toque de despedida, el aire pareció detenerse. Hasta los pájaros callaron. Cada motorista se quedó inmóvil, mirando el féretro mientras las notas tristes se extendían por el cementerio, como un último saludo a un héroe olvidado.

Entre la gente estaba Elisa Granados, una exsoldado retirada. Había conducido casi tres horas desde otra ciudad para estar allí. Cuando la última nota se apagó, avanzó despacio y dejó sobre el ataúd una pequeña chapa metálica, una placa de identificación.

—Es uno de los nuestros —susurró.

Después del entierro, muchos se quedaron un rato más, queriendo saber quién había sido aquel hombre. Andrés compartió lo poco que sabía: que Pepe había servido en el ejército en su juventud, que había participado en misiones en el extranjero, que al volver había trabajado un tiempo en la construcción y que, con los años, la vida se le había ido torciendo.

Por documentos públicos supieron que sufría trastorno por estrés postraumático. Había perdido el trabajo, luego su matrimonio, y finalmente su hogar. El alcohol fue, al principio, una forma de olvidar, hasta que también lo perdió todo por culpa de la bebida.

—No fue perfecto —dijo Andrés en voz baja—, pero llevó el uniforme y cumplió con su deber. Y eso significa algo.

Los motoristas asintieron en silencio. En su mundo, el servicio y la lealtad eran sagrados. Uno murmuró:

—Luchó por servir a su país… y luego su país se olvidó de él.

Antes de irse, Miguel reunió a todos en círculo.

—Hemos venido aquí como desconocidos —dijo—, pero después de hoy, Pepe tiene cincuenta y tres hermanos y hermanas.

El rugido de los motores volvió a llenar el aire, pero esta vez no era ruido: era un saludo. El suelo vibró cuando los motoristas aceleraron a la vez, una última despedida antes de alejarse por la carretera.

Cuando el cementerio volvió a quedarse en silencio, Andrés se quedó solo mirando el montículo de tierra fresca. Sintió una paz extraña. Puede que Pepe hubiera muerto sin nada, pero al menos había sido enterrado con honor.

Una semana después del funeral, comenzaron a circular por internet las fotos del cortejo: filas de motos rodeando el coche fúnebre, banderas agitándose en el aire helado, los cascos apretados contra el pecho. La historia de los 53 motoristas se extendió por todo el país y emocionó a miles de personas.

Haz clic en el botón de abajo para leer la siguiente parte de la historia. ⏬⏬